歪んだスケッチ “Inked: A Tale of Love”

ほら喜べよパズルの奴隷、犠牲の果てにパズルが出来上がったぞ。

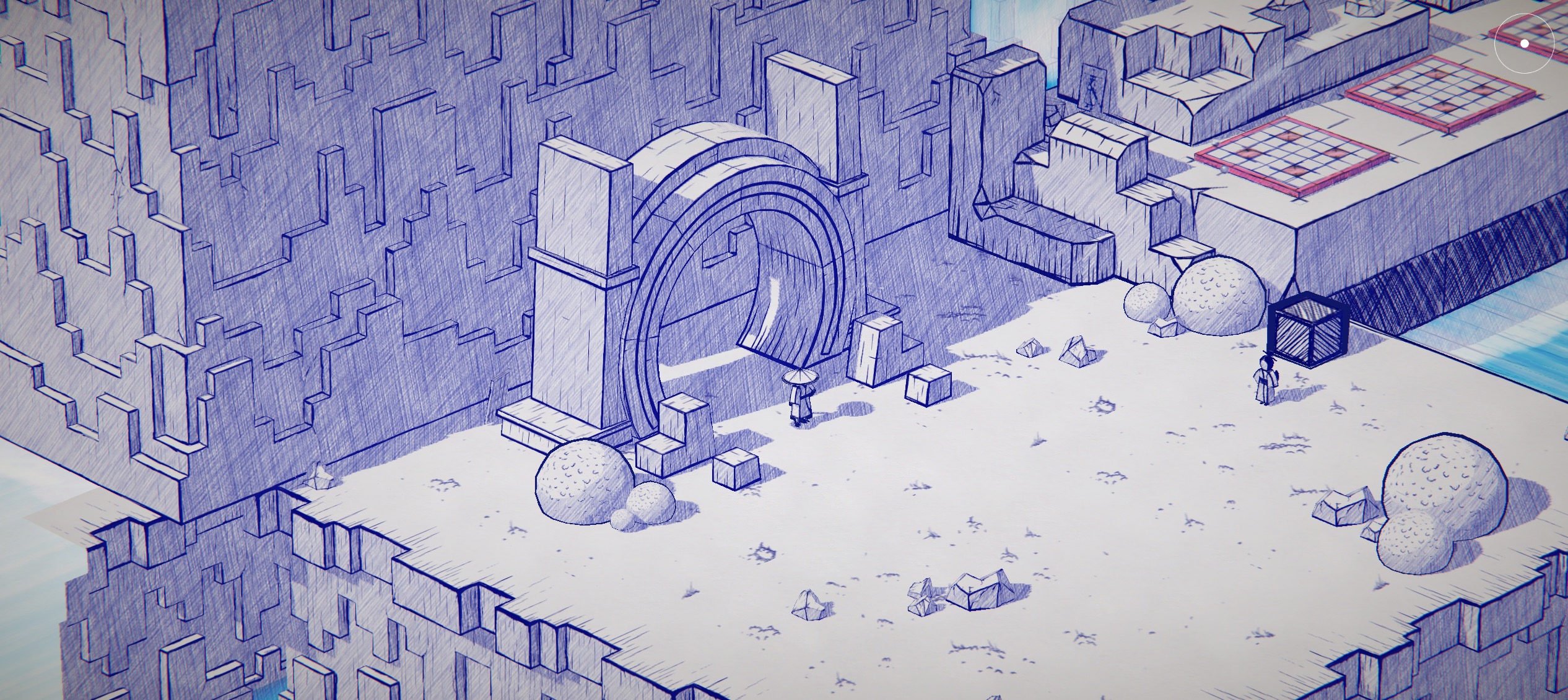

ボールペンとインクで描かれたキャンバスの世界で、描かれたものを利用しながら主人公が壁を乗り越えていくユニークなグリッド制2.5Dパズル。

主人公のできることは移動およびスイッチの起動、そしてキャスター付きブロックの運搬だけと、彼は段差を上る能力に乏しいが、そんな彼を助けるのがインクブロックである。キャンバスには時折画家の手が伸びてくることがあり、彼がインクで描いたブロックは主人公の手を介さずプレイヤーが直接操作することができる。

主人公による間接移動とプレイヤーによる直接移動とを使い分けながら解くパズルと言える。

このパズルの大枠はいかにしてなだらかに2点を結ぶかの一点に絞られているが、それを支える枠組に謎解きを選んでいる。足場は広いし、主人公は自身が詰まらないよう立ち位置を変えながら器用にブロックを運ぶので、倉庫番ライクのように方向やスペースの使い方が求められることはない。

マヌケは謎解きが嫌いなので私好みではなかったが、意外なことにレベルデザインはよくねじれていた。からくりを理解するだけだとあと一歩が足りず、その一歩を埋めるのはブロックの配置順やギミックの作動順といったパズルであり、その過程には何かを動かすと別の何がが動かせなくなるジレンマ、つまりマヌケの言うところのねじれが確かに存在していた。

パズルとして成立させるにあたり、解決すべき事柄の層を増やすよりもギミックの理解に重きを置いているようで、それゆえに全編通して簡単ではあるものの、レベルデザインがねじれていることは確かであり、それは間違いなく評価されるべき長所である。

しかしながら、惹かれたのはそのあと一歩の届かなさが存在するという事実のただそれだけで、それ以外は時に酷い苛立ちを覚えるほどにパズルの足を引っ張っていた。

まず目立つのが操作性の悪さだ。

主人公の移動は移動先を指定することで自動的に動かすシステムだが、等角投影の視点によくある奥行きと高さがかち合う事故が頻繁に発生する。見かけは上下左右1マスの違いしかなくとも、実際には大きく迂回しなければならない遠く離れた場所ということもしばしばある。目的地とは外れた明後日の方向に迷走する主人公には幾度となく苛立たせられた。

さらにこのパズルでは主人公がブロックを掴んだり離したりする操作にその場でのタップを設定しているので、ブロックを置こうとしても上下左右のマスに判定を吸われるせいでなかなか手離してくれない。ブロックを掴んだまま目的地の周辺をうろつく主人公には幾度となく苛立たせられた。

初出がPC向けであることと、指による直接操作との感覚の違いを考慮してなのか補正オプションがあるが役には立たず、むしろ切ったほうが幾分かマシだった。

力を入れたであろう物語も大して面白くなかった。テンポの悪さに鬱陶しさすら感じられた。

舞台はボールペンで描かれているらしく、緻密な描き込みで表現された世界は少ない色数ながらも奥深く鮮やかだが、パズルを構成するのは単調な幾何学的物体で、物語の舞台からは浮いて見える。主人公やインクブロックの移動範囲を説明できるようなデザインが存在していないことも、パズルと物語の分離を助長していた。

主人公の恋人はこの世界を深く愛していたらしいが、彼女が言及するのはそこに住まう生き物たちについてばかりなので、はたしてパズルとしての無機質な構造まで含めて愛していたのかは疑問である。

ならばと物語からパズルを切り離して、ストーリーだけを振り返ってみてもやはり面白くない。

色々と不満はあるが、明確に酷いのが演出である。登場人物たちに台詞はなく全てナレーションに委ねられているが、彼らの心情が事細かに語られるわけでもなく、かといって言葉なしに雄弁に伝える何かがあるわけでもない。彼らは身振り手振りで一応の表現を試みているが、カメラがパズルを解く時と同じように引いたままなので、心の機微もわからず全てが平坦に見える。

しかも、この作品にはイベントシーンがそれとわかるような工夫、例えば黒帯を出したりするような目印がないので、知らぬ間にイベントシーンに突入して気持ちの切り替えが遅れたり、イベントシーンが終わっても気づかずにしばらく棒立ちのままでいたりしてしまう。

ただでさえ演出が単調なのに、システムすらもメリハリのない物語を、一体どうして積極的に楽しめるというのか。

特にプロローグは本当に退屈だった。鳥はなぜ竹を折りたがるのか、主人公たちはなぜそれを手伝うのか、彼らにとっては自明なことでも、ナレーターが語らなければ、プレイヤーにはその目的は一切不明である。しかもあの場面にかなりの尺が割かれているのだからますますわけがわからない。感情移入などできるはずもなく、とにかく早く先に進みたくて仕方がなかった。

ネタバレ項目: ストーリーそのものに対するマヌケの所感

命が芽吹いた絵画の中の世界に住まう一組の仲睦まじき男女。恋人を喪い人生に悲観していた世界の創造主たる画家は、絵画の中の恋人たちに自身の境遇と同じ悲劇をもたらした。画家は世界の破滅を代償として、絵画の世界だからこそ可能となる恋人の復活という選択に慰めを見出そうとしていたのだろう。

だが画家の意に反して、主人公が選択したのは世界の存続だった。彼の恋人が愛したように、またきっと画家の恋人が愛したように、世界を、作品を、そしてそれらを生み出す力を愛おしむべきだと諭されて、画家はとうとう心に安らぎを得たのだ。

一見すると喪失を題材にした寓意的な物語である。

前に進むために捨てることが肯定されてもいいのではないかと、心が折れても筆を折るなというのも中々酷な話ではないかと、色々と思うところがあった。

だがそういったテーマ以前に、この物語はどうにも空恐ろしく思えてならなかった。それは構成が抱える根本的な危うさに由来している。

画家曰く、主人公たちが暮らしているペン画の世界は彼のペンから滑り落ちた「最初の一滴のインク」から誕生したものらしい。彼は創造主ではあるものの、この特別なインクを操る術を持たないと言う。

一方、住民はこの世界は画家がその手で作り上げたものだと思っていて、奇跡的に芽生えたものだという意識はないらしい。時に世界の美しさに画家へ賛辞を述べているほどだ。

認識がズレる理由は簡単で、根拠がナレーションしかないから、そしてナレーターが画家と同一だからだ。

ナレーターを物語に無関係な第三者として分けて描いてしまった瞬間にこの物語は視点の混濁で崩壊してしまうのだが、制作者はその脆弱性を理解していただろうか?

主人公が恋人の復活ではなく世界の再生を願ったのは彼女の意思を汲んだ上でのことだが、それについて言及したのは他でもないナレーター本人である。つまり、画家は思いがけない言葉に改心したのではなく、内心そうすべきだという意識が存在していたことになる。

主人公は画家の掌の上とただでさえマッチポンプなのに、結論すらも逃げ続けた意識と向き合うという構図に、歪んだ人形遊びを眺めるかのような気味の悪さを感じてしまった。

ネタバレ項目: プロローグに関する余談

旅の終わり、エピローグで辿るのはかつてプロローグで通りすがった道である。同じ道で重ね合わせることで、失われた日常に馳せる思いがより強まるようにしたのだろう。

だがそれが明らかになったところでマヌケの気が晴れるわけでもなく、たったのあの程度の表現のためだけに掴みにもならないような退屈なプロローグを強いられたのかと思うと、むしろ腹立たしくて仕方がなかった。

もっとも、この物語において主人公は全編を通して世界に迫り来る危機に立ち向かうのに忙しいため、平和な日常を描ける猶予はプロローグにしか存在しなかった。

だからこそ無理矢理詰め込んでああなってしまったとなってしまったのだと、一応の理解は可能である。

とはいえ、手法として同意は全くできないが。道中で恋人や友人たちとのやり取りをいくらでも挟んだ通り、わざわざ日常だけを描く必要があったとは思えない。

そして、最大の欠点は収集要素が不必要なまでに意地悪で難しいことだ。

各章にはキャンバスに描かれた絵画が9枚隠されているが、全てがおまけ感覚で簡単に見つけられるわけではない。フィールドの端や物の隙間に置かれていたり、キャンバスを裏返して背景や影と同化させていたりなど、隠し方が陰湿で見つけるのが困難なものは少なくない。

この悪質なかくれんぼはパズルの存在感を無くしてしまっていた。収集要素が存在することの説明がなかったため、それに気づくまでは素直にパズルを楽しめていたものの、知ってしまえば最後、パズルの奴隷たるマヌケのやる気が無くなるまでは早かった。

しかも、悪影響はパズルだけでなく物語にも及んでいた。イベントシーンとの区別がつかないという仕様と最悪の噛み合い方をして集中力を削ぎ、スキップ機能もないのにかくれんぼの難易度を無駄に上げたせいで探し回るだけのやり直しを強いられてテンポを悪化させた。

マヌケはノーヒントで全ての絵画を見つけられたものの、2割はしらみ潰しの画面連打というバカみたいな総当たりによるものだ。気合を入れて隠しておきながら、こんな見つかり方でよかったのだろうか?こんなことがパズルや物語から意識を外されてでもやりたかったことなのだろうか?

総じてまとまりのない作品だったが、洗練を投げた結果ではなく、実は洗練の末こうなったらしい。

どうも初期は全く違う内容だったようだ。

初期版はパズルアクションだったようだ。主人公はマニュアル操作でジャンプもできたし、インクブロックはフィールドに点在する物ではなく、いつでも取り出して使える能力のようなものだった。

軽く見た感じだとなるほど確かにテンポが悪く、アクションをオミットした判断にも頷ける。ジャンプできるといえどその能力も貧弱なため、たった1段の段差も落ちてしまえばいちいち坂道のインクブロックを呼び出さなければならないのは面倒くさい。その点オート操作ならば指先の狂いで落ちることもないし、パズルに振り切ったことで急いでブロックを入れ替えるような場面に迫られることもない。

苦言を呈したかくれんぼも初期版ではストーリーと不可分で、無関係のおまけになっただけマシではあるのだろう。

ただし、その皺寄せは物語に大きく表れてしまっていた。初期版と完成版の二つのストーリーを眺めた時、プロローグで興味を惹かれたのも、その後に展開への期待が膨らんだのも初期版である。

こうして振り返ってみると、レベルデザインの出来や、物語の節々への違和感にも納得である。初期版の主軸はメタストーリーでゲームもそれに追随していたが、正式版の主軸はパズルだった。

わかりやすくはなったものの、整理しきれているようには見えないし、それで生まれる新たな歪みもあった以上、不必要なまでに大胆に変えすぎているように思える。

主軸はメタストーリーのまま、アクションだけを取り払った物語を見てみたかった。