傀儡師と操り人形 “Detective Mimo”

私は君の助手になりたかった。

神出鬼没、正体不明の大泥棒「猫怪盗」による事件が相次ぐ中、次なる犯行予告が出されたのはエビ市のにゃんこ銀行だった。

主人公・ミモはエビ市を管轄する警察官の一匹として、猫怪盗逮捕のための捜査に乗り出す。

このゲームはいわゆるポイント&クリックの謎解きアドベンチャーで、プレイヤーは警察官のミモとして猫怪盗の逮捕を目指し情報収集や銀行の捜査を行っていく。

物語の舞台が猫の国「ニャントピア」なので、謎解きの節々に猫の常識が表れるのがユニークなアクセントになっている。

得た情報と使える場所は一対一対応というわけではないし独立したパズルもあるので自称パズルというほどではないものの、対応関係の根拠が弱かったり直感頼りの手探りの謎解きが必要なものも少なくないので積極的にパズルとは言いがたい。

ただ、このゲームの主題はパズルではなく謎解きそのものなので、その構造がパズルの形式に則っているかどうかは重要ではないように思う。

このゲームの謎解きの最大の特徴は物語の外側を謎解きのツールとして取り入れていることだろう。要はメタな仕掛けを多数取り入れたゲームだということだ。

マヌケとしてはこれは秘匿すべき事柄だと思うのだが、この作品は “A Game that Breaks the Fourth Wall” を自称しているので、この事実はあらかじめ承知されるものと判断した上で、ここから先の感想をネタバレ項目として伏せることとする。

第四の壁の超え方にも様々あるので、どういう形で乗り超えて来るのかを考えるのも一興ということなのだろう。

ネタバレ項目: ケース・インセンシティブ

マヌケが想像していたのは選択肢や行動の結果によって猫怪盗の正体が変わるというものだったが、答えはゲームをファイルとして表し操作するというものだった。可能性の一つとして予想してはいたものの、ファイルの操作が身近で直感的なPCでこそ輝く手法だと思っていたので、スマートデバイスでそれを選んだのは少し意外だった。

充電や音量といったスマートデバイスだからこそ可能になる数々の謎解きは新鮮ではあったが、あくまで謎解きのツールの一つでしかなかったため、第四の壁を超えて得られる体験と言えるほどの驚きはなかった。

物語と謎解きもそれぞれ結びついているように見えるが実は分離してしまっていて、道を塞がれてそれを超えるという作業の繰り返しでしかない。

そう感じてしまったのはプレイヤーがミモを助けるばかりで、ミモによってプレイヤーが何かしらの情報を得るという感覚が薄かったのが大きいだろう。モールス信号の謎解きもあの形態だと協力というより命令に近い。

リセットボタンの回復といった自分だけが必死になる必要がある謎解きほど面白く、ミモの助手として働く謎解きがつまらないというのは物語のテーマの上では必然かもしれないが、操作キャラクターを擁したゲームとしては本末転倒ではないのだろうか?

ゲームからやや分離してしまっている肝心の物語についてだが、「この世界はゲームであり我々はプレイヤーによって操られるただのデータでしかない」というキャラクターの諦観によって侵攻されるものである。メタを取り扱うゲームではありがちな手法ではあるが、だからといってそれにより生み出される体験が一辺倒というわけではない。舞台と物語を正しく結びつければ様々な感情を激しく揺り動かすことができる。

しかしながら、このゲームの場合は安直な組み込み方をしてしまったせいで、二番煎じどころかまるでただ台本を棒読みしているだけのような陳腐さすら漂わせてしまっている。

この物語を陳腐にしている最大の要因は一貫性の欠如である。

ミモは猫怪盗逮捕に全力を尽くしてみせ、プレイヤーの操り人形でしかなかったことを自覚してもなお正しい結末のために変わらぬ情熱を持ってプレイヤーに助力するが、endコマンドでのエンディングでは彼女こそがゲームマスターであること、ゲームの破壊を願っていたこと、そして今までのことが全てそのための演技だったことを自白する。

猫怪盗のクラックによって崩壊した世界で、私はゲームクリアのためではなくミモの力になりたいという思いでプレイしていたのだが、それはミモの警察官としての熱心な働きという過程があってこそである。ミモが絶望に至る過程をプレイヤーにわかる形で描かなかった結果、ミモは熱血捜査官から一転して突然悲観主義者になるというわけのわからないキャラクターに成り下がってしまっていた。

同じ境遇に置かれれば同じ絶望を抱くはずだという立場の違いを無視した短絡的な決めつけには反論すらさせてもらえない。

ならばとゲームをただのゲームとして分解しようとしてみても、このゲームに「想定される想定外」への対応はほとんどない。

例えば、本性を現す前の猫怪盗を逮捕することはできないし、アクセス権限を渡さないという選択肢もないし、譲渡してもリセットボタンが取り上げられるには猫怪盗の演説終了を待たねばならない。ディレクトリには様々なファイルが存在するが例外を起こせるものはほとんどなく、システムやPlayer_1を消す選択肢は存在しない。

リセットボタン復活エンディングですらミモの絶望も世界の不完全さも何も救われない中途半端な結末しかないゲームで、プレイヤーの好奇心にすら応えてもらえないならば不満以外に残るものはない。

物語とプレイ体験の結びつきを狙ったメタを扱う作品としては非常に底の浅い残念なゲームだった。

メタは大規模なトリックではあるが諸刃の剣でもある。何の工夫もなしに組み込んでしまえば待っているのは誰も救われない虚無感だけである。

ネタバレ項目: 秘密基地の秘密

実績で存在を明かしていて、アプローチに関してもそこまで理不尽な謎解きを要求されるわけでもないという割と剥き出しの秘密基地だが、ここで得られる情報は本編とはまた別の一続きの謎解きとなっている。

イースターエッグというほど隠れているわけでもなく、かといって解けても中途半端な手応えしかなく、理屈を知ってもなお謎解きとして筋が通っているようには見えないが、一応自力でも解ける範囲内ではあるだろう。

以下に攻略情報と、得られる結果についての余談を残す。

ネタバレ項目: 機密情報目録

-

機密情報をメモ帳に残すセキュリティ意識

まず、机の上のメモに捲れるものがあり、そこには “47.94.35.194:13362” と書かれているが、これはIPアドレスとポート番号である。

Webブラウザのアドレス欄に “http://47.94.35.194:13362” を入力 (httpsでは証明書の関係でエラーとなってしまうのでhttpで入力) すると、秘密基地のスタッフが言及していた秘密のサイトへと繋がる。そこではアップロードしたであろう機密情報をパスワードで隠している。 -

パスワードのヒントは秘密基地に散在している・その1

秘密のサイトのパスワードのヒントは秘密基地の中にバラバラになった文字として隠されていて、それらを組み合わせるとパスワード “SECRET” を得られる。秘密基地の中ではRが見つけられないが実績トロフィーに隠しているということらしい。

大文字小文字に区別がないのは本編と同じ。情報の隠し方に一貫性がないくせ変に親切なところまで同じである。

ここで得られる “Secret.zip” にはまた別のパスワードをかけられたPowerPointファイル “Secret-PPT.pptx” と、音声ファイル “X-X-X-X.mp3” の二つが格納されている。ちなみに、マヌケはサイトのソースコードを覗くことによってパスワード及び遷移先URLを知った。

-

TUOYAW

X-X-X-X.mp3を開くと本編2周目のCDのような文字を読み上げる音声が再生され、そこでは “OREZ ENO XIS” と言っている。これを逆から読めば “SIX ONE ZERO”、つまり “610” がSecret-PPT.pptxのパスワードとわかる。

ちなみに、マヌケは貧弱な聞き取り能力によってアルファベットのいくつかを聞き間違えてしまい何のことだかさっぱりわからず、総当たり形式の解析を頼ってパスワードを得た。

-

パスワードのヒントは秘密基地に散在している・その2

Secret-PPT.pptxの中身は秘密基地のホワイトボードに映し出されているものと同じ2枚のスライドだけだが、詳しく見てみると背景画像に欠片となるいくつかの画像が何枚か重なったものとなっている。

1枚目のスライドは雑多な文字列が羅列された背景の上に作中のカットインや背景などを切り貼りした欠片を被せたもので、それぞれの画像を正しく繋げ合わせると “FIND THE NUMBER” という文章が浮かび上がる。

2枚目のスライドはさらに雑多な、ソースコードのような文字列が羅列された背景の上に本編endルートで見られるようなスプライトに穴を開けたものを被せたもので、1、2、3の番号が振られた3枚の画像を秘密基地に貼られた魚の絵のメモに従い重ね合わせると “Rename X-X-X-X.RAR” が浮かび上がる。 -

コメント付きファイル

音声ファイルのはずのX-X-X-X.mp3だが、得たヒントに従いX-X-X-X.RARにリネームしたものを解凍ソフトで覗くと、“BACK TO PPT , FIND THEM ◆--□--★--◇--☆” → “?? ?? ??? ????? ???? ???? ?????” → “THE LEFT SIDE OF THE DIAMOND” と書かれたメモと共にまたまた別のパスワードをかけられた画像ファイル “surprise.jpg” が格納されていることがわかる。

-

名前が一番多い場所

メモに記された最初のヒントに従って2枚目のスライドに戻り、それぞれのマークの近くにある強調された単語のうち2番目のヒントに文字数が合うものを当て嵌めていくと “GO TO THE PLACE WITH MOST NAMES” の文章を得られる。名前が最も多く現れる場所、つまりスタッフロールを見ろというメッセージなのだが、ここで最後のヒントに従いダイヤモンドの左側、つまり仕切り線として用意された◇〜〜〜〜〜〜◇の左側を見てみると、順に7→3→6→1と指し示していることがわかる。

あとは2枚目のスライドの右下に描かれた数字の順番に並び替えれば、“FIND THE NUMBER” のヒント通りのパスワード “6713” の完成である。ちなみに、マヌケの環境ではRARの解凍でsurprise.jpgしか拾えなかったためノーヒントのまま解き進めるしかなく、結局また総当たり形式の解析を頼ってパスワードを得た。

-

明かされる機密情報

ここまで執拗に隠してきた驚きの画像の正体はDetective Mimoにはまるで関係のないイラストだが、これは今作のデベロッパーが開発中の次回作『山河旅探』のコンセプトアートである。

この一連のイースターエッグはつまり、秘密基地のスタッフ達が制作している新作に関する情報が猫怪盗のハッキングによって漏れてしまった、というおまけのストーリーなのである。

猫怪盗を捕まえようとしていたはずのプレイヤーが堂々と猫怪盗に成り代わる仕掛けとその手の込みようの凄さは確かである。

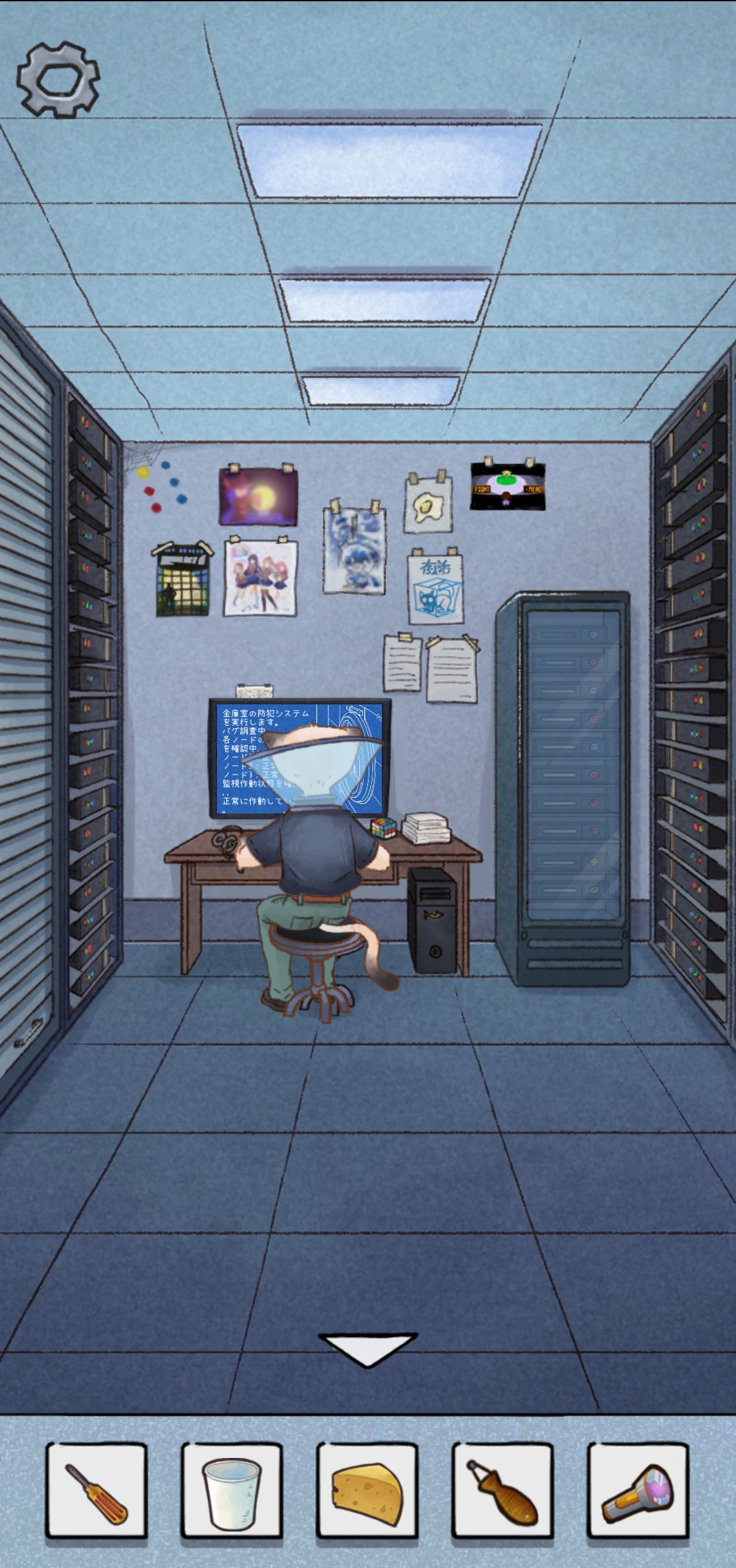

ネタバレ項目: サーバルームの小ネタ

サーバルームの壁に貼られたイラストはおそらくこのゲームに強く影響を与えたであろうアイデアの数々のスペシャルサンクスである。流石に目玉焼きは絞り込めなかったけど。

以下にその元ネタと思われる作品一覧を残す。このゲームは第四の壁を超えることを最初から公言しているので、関連してそれらもまた大規模な仕掛けを隠した作品であるという印象を持たれかねないため、一応ネタバレで隠させてもらう。

ネタバレ項目: 元ネタ一覧

左から順に、同列の場合上側優先に並べてある。

- 映画 “The Truman Show”

- ゲーム “OneShot”

- ゲーム “Doki Doki Literature Club!”

- 映画『名探偵コナン 銀翼の奇術師』

- イラスト “SCHRÖDINGER'S CAT IS ADLEIAVDE”

- ゲーム “Undertale”

追記

折よく上記の作品群に全て触れることができたため、特に影響を受けたであろういくつかの作品と関連した余談を残す。別作品に関するネタバレを一切の配慮なしで記載しているので特に注意されたい。言及した作品は項目名で察してもらいたい。

ネタバレ項目: [この項目には [特定の作品] に関して触れたことのない人に相応しくない内容、または刺激の強い表現が含まれています。]

“Detective Mimo” が一際強い影響を受けたのは間違いなく “OneShot” および “Doki Doki Literature Club!” だろう。

謎解きのトリックはOneShotに、ストーリーラインはDoki Doki Literature Club! に、部分的な一致だけではない構造的な共通を見出すことができる。中にはただの丸写しとしか言いようのない継ぎ接ぎすらあり、その工夫のなさは作品全体を指して他作品の面白そうな要素を上部だけ摘んで雑多に詰め込んだだけのパクリコラージュと謗られたとしても仕方がないほどではある。

実際取り入れ方を間違ってしまっていたのは確かで、OneShotにおける “World Machine” が猫怪盗に、Doki Doki Literature Club! における “Monika” がミモに割り振られているが、主人公の対極に位置する彼らを何の調整もなしに融合させたあげく主人公に据えてしまったせいで、ミモは何の説得力も持たない空々しいキャラクターになってしまっていた。

しかしながら、この作品が粗悪だとしても、悪意をもって作られた模造品であるとは私には思えない。

このゲームのノーマルエンドはミモによる永久的な機能停止だが、トゥルーエンドはリセットボタンの復活である。つまり、ゲームを何度でもやり直して遊んでもらうことを喜ばしいこととして描いているのである。いわば、やり直しという世界を破壊する行為への赦しである。

endルートのミモの言う通りこのゲームは不完全で、実現したくともできなかったアイデアは他にも数多くあっただろうが、ただ覚えているという事実しか残らないことを立派なハッピーエンドとして描いたことはリセットの罪悪を否定する一つのアンサーであると言えるだろう。