個性欲しさの迷走 “Coloristic”

蛇足という言葉がある。味気ないと思って飾りを付けようとした時、付け足すものを誤れば本質から違う作品になってしまうというのはままある話である。

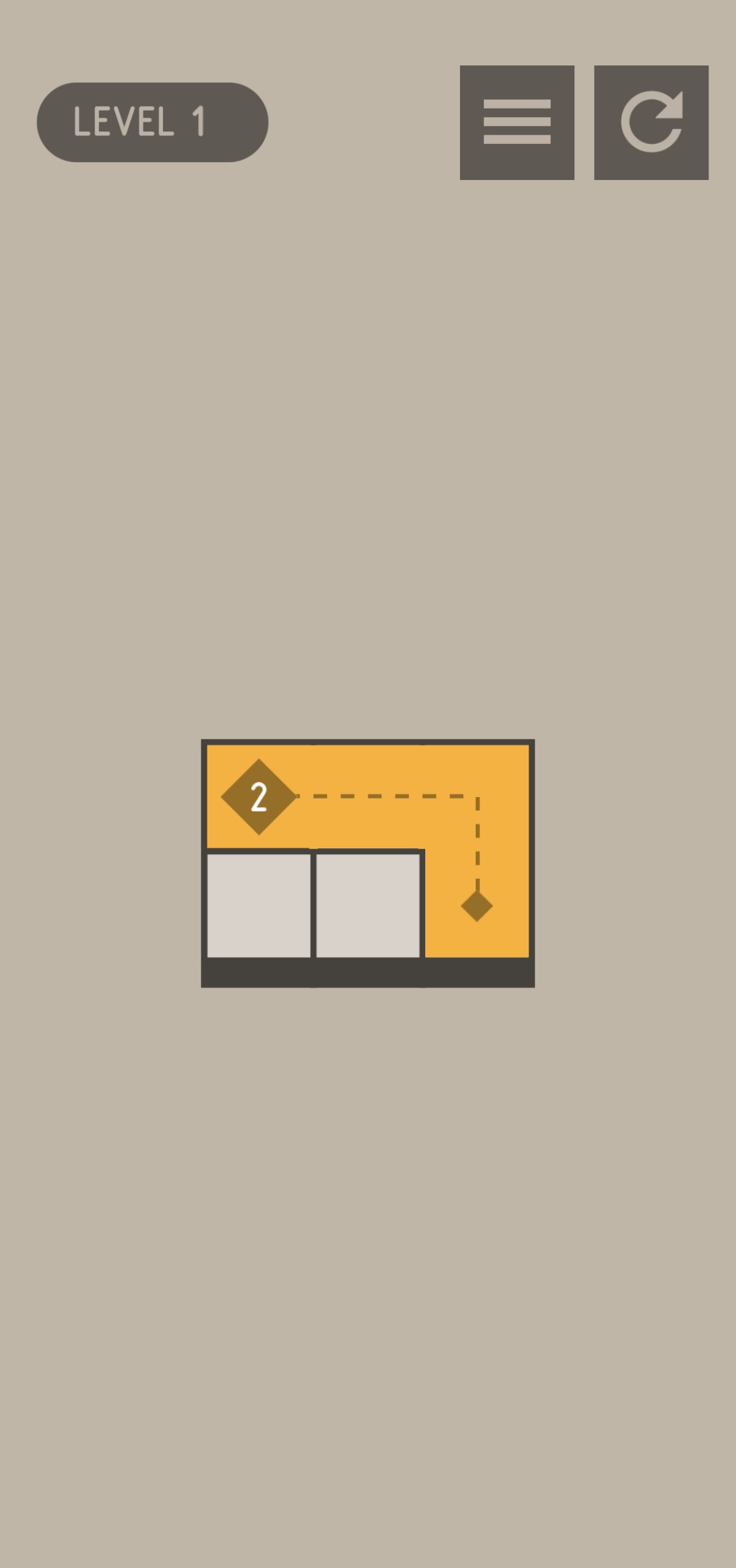

トレーラーが見つからなかったため画像に差し替え。

長さが決まっているパネルを重なりがないように盤面いっぱいに伸ばしていくというオーソドックスな一筆書きパズルである。

パネルは一組とは限らずそれぞれ違った長さを持ったものが複数設置されていたり、色が設定されていて対応する色でしか発動できないギミックがあったりもするのだが、それでもこのパズルの内容は一筆書きパズルの基本形とでも言うべきシンプルなものでありとっつきやすい。

ギミックは他にもあるがそれでもなお無垢なもので、さらに問題数も80と少ないため1時間程度で終わってしまう程には簡単なパズルだが、狙って作ったとは思えないがパネルの位置関係や長さによって偶奇性を持った問題もあるので一部始終が単調というわけではない。

この作品はパズルだけ取り出せば何の変哲もない一筆書きパズルなのだが、なぜかクリアタイムを測定していてそれによるレーティングが存在する。レートと銘打ってはいるものの本来の意味合いであるプレイヤーごとのスコアを比較して割り出した相対的なものではなく、製作者が設定した指標によって決まる絶対的な評価のように見えるが。

レートの問題ごとの上限値がそれぞれ100なのだが、これを目指そうとなるとこのゲームの本質はパズルから途端にパターン化によるタイムアタックと化す。最高評価のラインは適当な正解を覚えてなぞり直すだけでは届かない程度には甘くなく、シビアに設定されている。

ゆえにこのパズルの本当の正解とはスワイプが短く簡単に済むようなルートだが、そもそも一筆書きパズルで早解きをさせる意味がさっぱりわからない。正解の幅を狭めるためといったパズルのレベルデザインとしての導入には見えず、この作品独自の要素がないままなのを嫌って安易に取り付けただけのように見える。

結果的に、このパズルは無個性な一筆書きパズルを解きタイムアタック向けに解答をブラッシュアップして、それをなぞり直すというわけのわからない遊び方をするゲームとなってしまっていた。

ゲームのやり込みの一つとしてタイムアタックという遊び方があること自体は理解しているが、それはテクニックや複雑な手順の最適化が目に見える形で表れるジャンルのゲームでやってこそ面白いのであって、何の変哲もない一筆書きパズルでそれをやったところで面白みがあるとは到底思えない。

余計なものを足してかえって評価を落とすくらいなら、最初から無個性であったほうがマシだった。特筆すべき個性や面白みがなくたって、時にはその味気なさが必要になることだってある。

ところでこのゲーム、起動しているとなぜか端末がやたらと発熱するのだけど、こんな単純なゲームの水面下に一体どんな複雑な細工が施されているのやら……。

シンプルそうな見た目に反してとことんわけのわからない作品だったなあ。