謎解きコンツェルン “Evan's Remains”

You wouldn't understand... Puzzles can't be occupied. They have to be prompt. They must not be... busy.

My name is Evan. I'm on an uninhabited island in the Pacific. The coordinates are attached to the letter. Send Dysis.

“Evan” という名の尋ね人を求めて、謎の無人島を巡るゲーム。

技術開発において時代の最先端を行く巨大企業 “Up-Bring” の誇る天才少年ことEvanは長年行方不明となっていたが、確かに彼が差し出したらしい一通の手紙によって生存が確認された。曰く彼はとある無人島にいて、会いたければ “Dysis” なる人物を送れとのこと。

物語の主人公DysisはEvanの知り合いでもなんでもない赤の他人だが、彼から指定された人物としてUp-Bringの依頼を受け、わけもわからないまま無人島での人探しに駆られることとなる。

物語は人探しだが、ゲームの内容は無人島を舞台にしたプラットフォームのパズルアクションである。

島には古代文明の遺物と思しきからくりが今もなお稼働し続けていて、行手を阻む壁としてそれぞれ問題に分離されている。

ストーリーとの兼ね合いなのか、海を泳いで壁を回り込んだという体裁でパズルをスキップすることも可能だが、パズルアクションといえど主人公を害する存在もなく大して難しくもないのでサクサク進められる。

大して難しくはないが、決して単調というわけではない。

パズルの主な枠組は踏むと消える足場による偶奇合わせだが、足場の高さや間隔、天井の位置など、レベルデザインはジャンプの仕様に合わせた上で安直な解法やズルを許さないよう抜け目なく設計されている。たかが偶奇合わせと侮っていると切り替える方法に困り果て堂々巡りに陥ってしまう。

簡単だったとはいえ、その内容は正統派のパズルアクションをプレイした実感を久しぶりに残してくれた。

だが、この作品の主題はパズルではなくEvanの謎を解き明かすことである。システム上スキップできる通り、そして作中で他人に指摘される通り、彼女はたわむれとしてパズルを解くだけにすぎず、彼女の使命はEvanの捜索であり、現にこのゲームではストーリーを読む時間のほうがはるかに長い。

なぜEvanはDysisを指定したのか?なぜ彼はこの無人島にいるのか?ここは無人島のはずなのになぜ第三者の影があるのだろうか?そもそもEvanは本当にこの島にいるのだろうか?

物語が進むにつれ深まっていく謎に続きを求めて、パズルを解く手は止まらない。

パズルが物語の飾りとして隅に追いやられている構図なので、このゲームは自称パズルの推理ゲームと呼ぶのがふさわしいかもしれない。選択肢を選んでの謎解きがあるわけでもないので、あるいはビジュアルノベルと呼ぶほうが正しいか。

ただ、パズルは物語とは無関係の書割というわけではなく、またEvanと無人島を取り巻く一連の謎を解き明かす面白みなどもあり、このゲームをパズルとみなしたい気持ちのほうが勝った。しかしながら、このゲームをパズルとみなしたい気持ちが勝ったがゆえに、同時にこれはマヌケの逆鱗に触れクソゲーという印象を残しもした。

以下、なぜマヌケがこのパズルに激しく憤ったのか、その理由に関して語るが、ストーリーのネタバレを避けることができないので以降はネタバレ項目として目隠しさせてもらった。少々狭苦しいだろうがご理解いただきたい。

ネタバレ項目: Honestly… I thought this place would offer something... a little bit more interesting.

You can decorate it as much as you like. A lie, is a lie… and just… it… it's not right. It doesn't feel right.

I wanna believe everybody deserves a happy ending. And suddenly that's ‘not right’? Our whole lives were a lie. What's the difference?

嘘と真実、これがこの物語のテーマなのだろう。そこから逆算すると真の主人公はEvanの正体ことVincentとAndreであり、Dysisは彼らのエゴに付き合わされただけの他人に過ぎない。

酷い茶番劇だったが、Cloverはすっかり騙されたのか、あえて騙されることを選んだのか、はたしてどちらだろうか?過去の描写からして機微に聡いのは間違いなく、時間の残されていない老人のようだとDysisに言われた時に笑いながら嘘をついたこと、解読終了後にぼやいたLucasとのエピソードなどから察するに、仕掛け人達に後腐れがないよう全力で騙されにいったように見えるが、真相は本人のみぞ知るところだろう。

仕掛け人の中でおそらくDysis以上に多くの役割をこなしたAndreだが、嘱託を受けたわけでもない他人のくせ最期をコントロールし幸せに迎えさせればハッピーエンドだなんて考えは倫理観を疑うし、自らの手で本当に実行してしまうためらいのなさは狂っているとしか言いようがなく、偽りの演技に感情は乗らないという主張は演技に携わる人々に失礼だし、和解の直後にもかかわらず約束を反故にして独断で動いた判断はVincentに同情するし、掌の上で転がしている優越感に浸っているのを見せつけられると腹が立つしで、非常に不愉快なキャラクターだった。

ただし、それは単にキャラクターが歪なだけにすぎず、クソゲーの理由にはなっていない。

私がこのゲームで一番頭に来たこと、それはプレイヤー視点の考慮が圧倒的に欠落していたことである。

今もなお動き続けるパズル、Evanの謎、不老不死のメッセージ、古代文明の廃墟、用途不明の水利装置、謎の巨大企業Up-Bringの陰謀……この物語はたくさんの謎に溢れていたが、私がプレイヤーとしてできることはパズルを解くかスキップするかの二択だけで、それ以外のフェアな謎解きは一切させてもらえなかった。

Dysisは物語の主人公だが物語の一登場人物として振る舞うだけの、いわゆる信頼できない語り手である。Evanを追うにも彼女とプレイヤーの情報量の差を埋められることはなく、彼女が最後の選択をするに至った心境が語られることもなく、置いてけぼりにされたままEvanの謎はストーリーの進行によって勝手に解かれる。

パズルの問題がそれぞれ文字を表すという不老不死のメッセージの謎解きも、法則も何もなくCloverとVincentが勝手に解いてしまうのでプレイヤーに推理の余地は与えられない。

無人島の各地にはパズルを含む古代文明の廃墟の数々に、今もなお稼働を続ける謎の施設がゴロゴロ転がっているが、Up-Bringの施設かもと一蹴されるだけでそれらは一切探索させてもらえない。パズルとは違ってこれらは全部ただの書割である。

このゲームをパズルと評したのはパズルアクションだけではなく好奇心と高揚感を掻き立てる舞台に心惹かれたからだが、同時にその解決を全くプレイヤーに与えてくれなかったからこそこのパズルはクソゲーなのだ。プレイヤーの介入する余地のないただの読み物として最初から断りを入れられていれば、それは胸糞悪いがただの物語として飲み込むことができただろう。

私はパズルが好きなのであって謎解きは好きではないのだが、それでも与えられた謎に対してアクションができないというのは許しがたいのである。

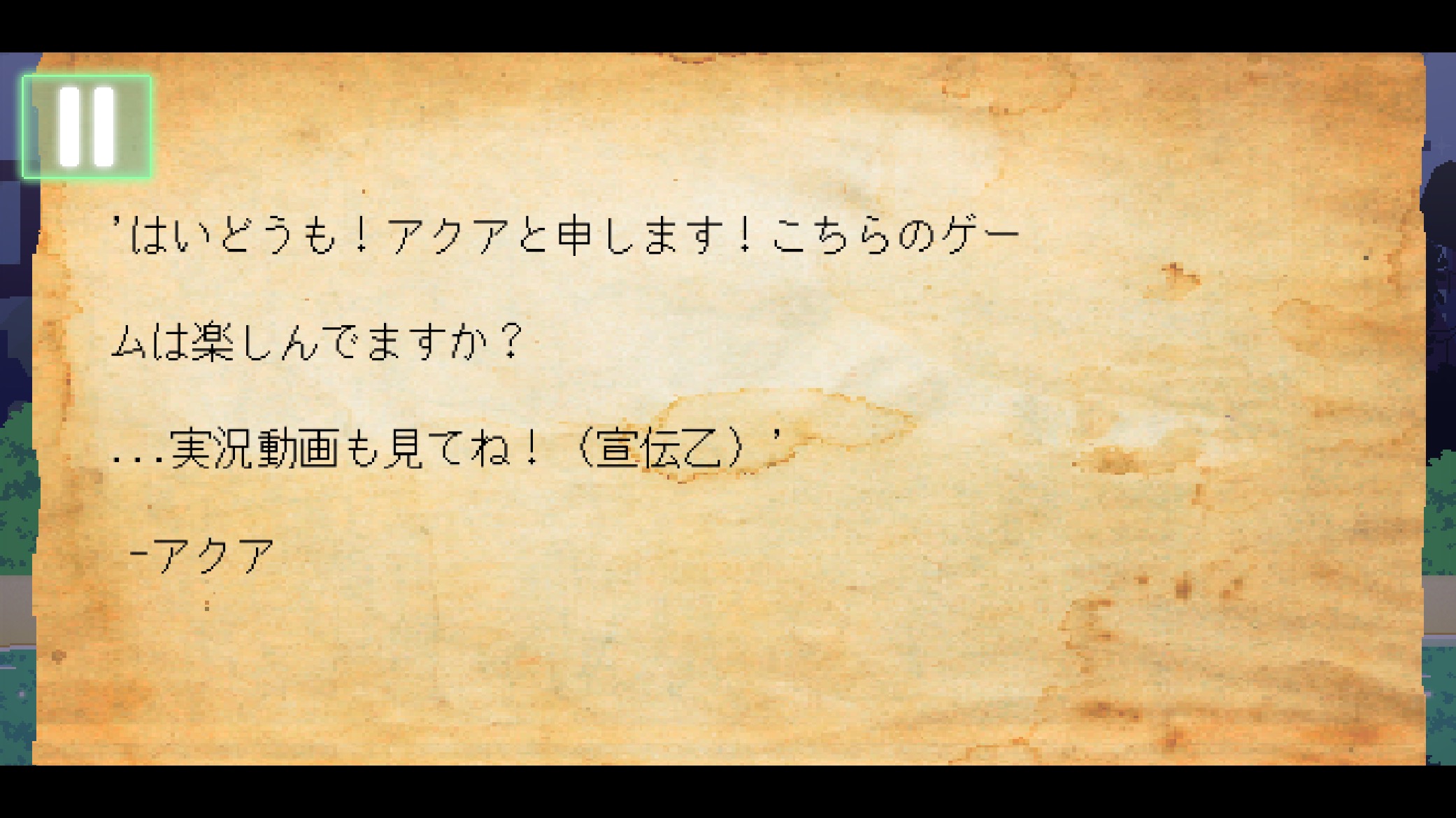

唯一プレイヤー視点に向けられたものの中にこんなものが混ざっていたら流石のマヌケも頭に来る。

Evanの主題であるUp-Bringへの反目が終ぞ語られずじまいなことを考えると、物語やゲームの軸が定まらずに二転三転して中途半端なままリリースしてしまったという可能性もあるのかもしれない。

だがマヌケの目には、この作品の軸はAndreという作者の現し身を通じて叙述トリックでプレイヤーを騙して気持ちよくなることで明確なように映る。彼による作中を生きるキャラクターらしからぬ自虐的なセリフの数々がそれを強烈に物語っている。

それを最優先にするのは結構だが、ゲームというメディアを選び、パズルというジャンルを選ぶなら、プレイヤー視点での遊びを必要以上に取り上げるのはやめてほしかった。