囲い囲まれて “Hexa Turn”

閉じ込めた?閉じ込められた?どちらも同じこと。

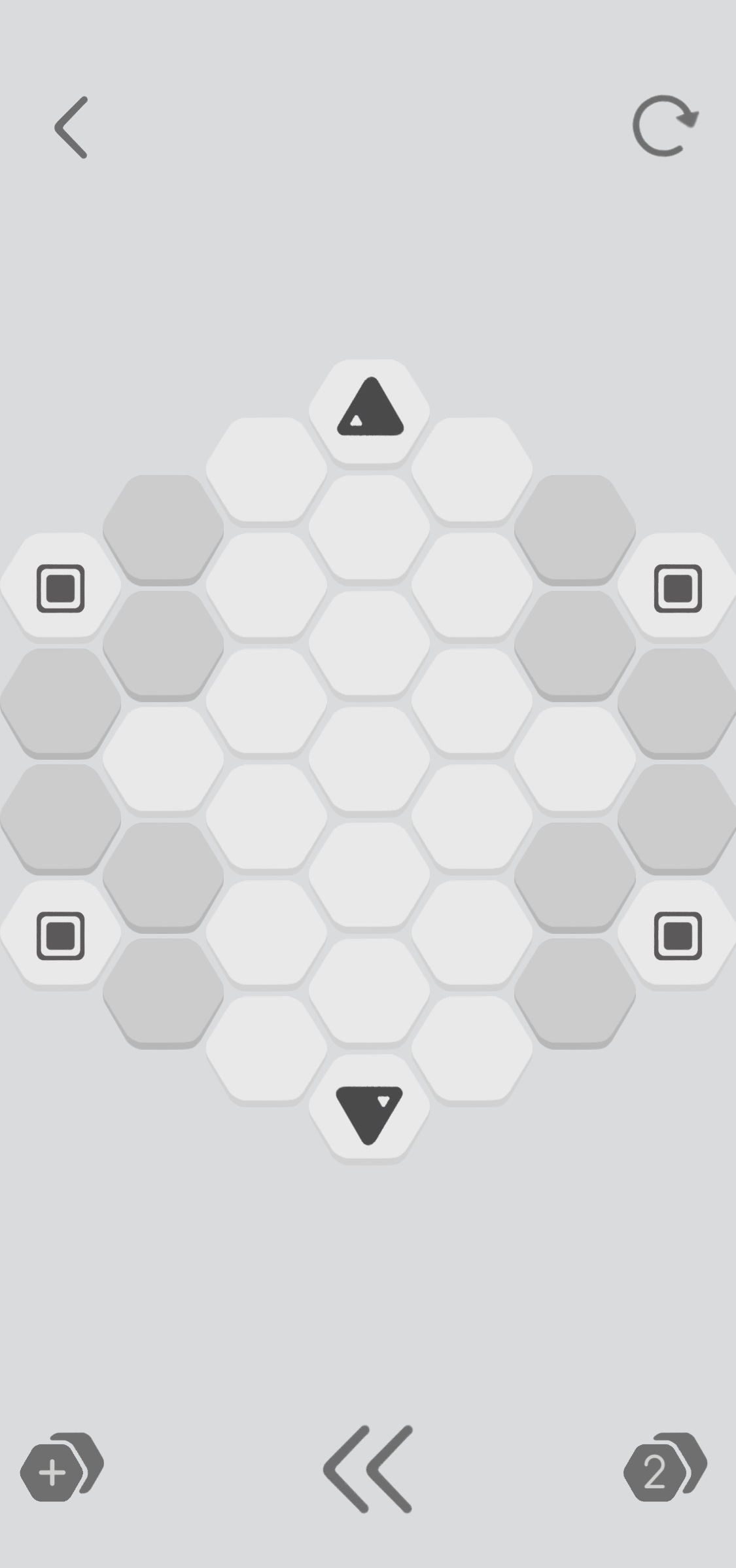

最小単位が六角形の盤面で、三角形のアイコンで示される敵から四角のアイコンがあるマスを保護するように障害物を設置していくという非対称なボードゲーム風のパズル。

プレイヤーは必ず先手となり障害物を一つ置き、敵は後手で最も近い四角のあるマスに向かって最短経路を選んで一歩進む。敵を障害物で囲んで閉じ込めるなり、四角のマスを障害物で隔離するなどして、敵が四角のマスに至るルートを完全に寸断することでクリアとなる。アイテムや敵の種類など追加のルールは色々とあるが、これが基本のルールとなる。

最も近い四角に向かって最短距離のルートを進むという敵の性質はプレイヤーにとっても大きな武器となる。近道を装い誘導しつつその近道を潰すことで遠回りさせるという、理詰めでの誘い込みがこのパズルの枠組となっている。最小単位が六角形というのがうまく働いていて、やみくもに敵の目の前に障害物を置くだけでは横をすり抜けられてしまう。

うまく誘い込むにはある程度先を読みながら布石を打つことが必要となる。何も考えずに解いているとピンと来にくいが、ターン数や障害物と敵とマスの距離は一つ違うだけで大きな差をもたらす。例えば敵の目の前のマスを潰すのと、二つ前のマスを潰すのとでは後の結果が大きく変わってくる。

見た目には違いがわかりにくい1手の差の積み重ねがもたらすボードゲーム独特の奥深さに加え、敵の強化やアイテムの追加などもあるのでどんどん先が読みにくくなっていく。

一応、盤面のサイズは最後まで小さいままであること、アイテムの使用も含めて1手ずつ巻き戻す強力なアンドゥが完備されているので、最悪何も考えずに消去法に頼りながら解いても何とかなる。

しかしながら、実はこのパズルはルールに致命的な欠点を抱えてしまっている。それは等距離の四角が複数ある場合にどの方向を優先するかについての詳細が明かされていないことだ。

同じ場所に障害物を設置すれば敵はランダムには動かず決まって同じ方向に動くため、水面下には経路に優先順位をつけるための一定のルールが存在しているのは間違いないのだが、この詳細な条件をプレイヤーが知る術もなければ、経験則で察せられそうな一貫性すらもない。

このルールを明確にしないがゆえに発生することについて、以下に例を示しながら説明したい。

右下のアイコンは一手で障害物を2個置くオプションを2回使用可能、という意味。残りのアイコンは無視してよい。

白いエリアは障害物設置禁止を表している。

この問題は敵を同じ方向に寄せて対処すべきエリアを狭めていくというアプローチで解くことになる。障害物2個置きは2回しか使えないため、1手目で敵が両方同じ方向に動くような障害物の設置場所を見つけなければならない。

では実際に置いてみたらどうなるのかというと、左側の上から二つ目のマスに障害物を設置すると敵はどちらも右側に向かうが、下から二つ目のマスに障害物を設置すると上の敵は左へ、下の敵は右へと動く。上下で対称な盤面なのにもかかわらず、動きはまるで非対称である。

敵がもし先の先を読んで1手目に違う方向に動いていれば、プレイヤーはどうあがいても勝てないはず。

つまり、(最短経路縛りでだが) 必ず最善手を選ぶ相手に理詰めで勝ったというよりは、アホな相手の隙をついて偶然勝ったような気がして達成感が薄いのである。

与えられたルールの遵守だけで綺麗に詰めて解ける問題もあるが、後半になるほどこういった「勝たせてもらう」問題が増えてくる。

勝ちを譲られたかのような気分が気持ちのいいものではないのはパズルにおいても例外ではない。偶然解けてしまった時のほうがよほどマシである。