斬り結ばれる世界 “Splitter Critters”

この世界は3種類のもので構成されている。断絶された世界を渡り歩けるものと、そうでないもの。そして、世界の断絶を作り出す者だ。

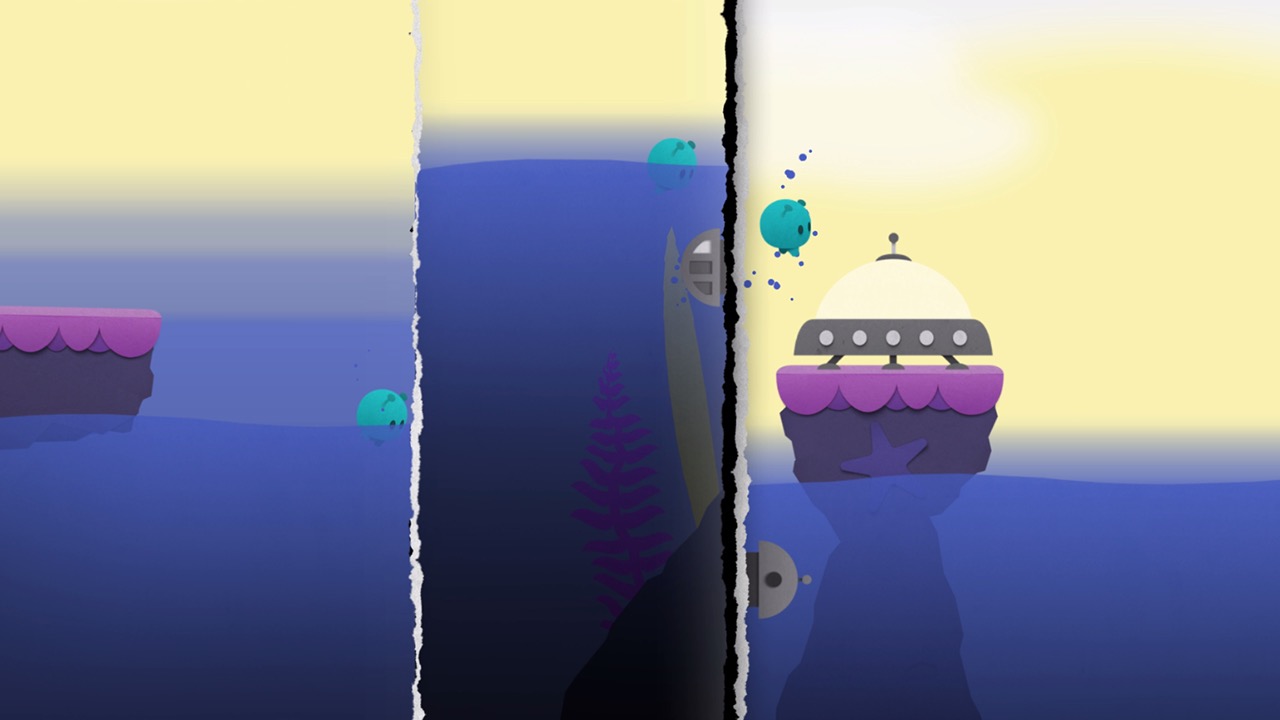

公式のトレーラーが非公開になっていたため、プレスキットの画像をもって代わりとした。

画面に切れ込みを入れ、切断面をずらし盤面の形を変えることで主人公達をゴールである宇宙船まで導いていくパズル。

切断によって分かれた2面は切断のラインに沿って互いにずらしていくが、切断面を切り離したり、一方を覆うように重ね合わせたりすることはできない。

また、切ってずらした上からさらに切ってずらすことができ、一度に3つまでの切断面を作ることができる。

導くこととなる主人公は何の能力もない青、どんな高さの段差でも飛び降りることのできる黄、敵を倒せる赤の3種類が存在する。

またギミックもスイッチやレーザーなど様々あるが、主人公達と同様に切断後の状況に従って行き来するものと、切断の影響を受けずに背景として動くものとで2種類に分かれている。

同時に切れる回数が3回とはいえ、そのたった3回ですら盤面はめちゃくちゃになってしまう。例えば、レーザーは切断後の状況に従い直進するが、レーザーを反射させる地形は切断の影響を受けないので、見える範囲では問題がなくとも奥の切断面でずれた地形に反射してあらぬ方向からレーザーが飛んできたりと、少しのずれが大きな違いをもたらすこととなる。

あくまでも同時に残せる切断のラインが3本というだけなので、切り直しはいくらでも可能である。状況に合わせて切断面を元に戻したり、切る角度を変えることもできる。

足場の確保や仕掛けを起動させるための謎解き、外敵の隔離など、考えるべきことは色々とあるが、それらの対処法に明確な正解はない。全てを同時に解決してしまうか、順に解決していくか、なるべく切断面が少なくなるように捌いていくかなど、方針も切り方もプレイヤー次第となる。

マヌケのプレイは基本的に一度の切断が2回で済むよう状況に合わせて動的に切断面を変えていくというスタイルだったが、このパズルではとにかく「曖昧さ」に苛立つことが多かった。

降りてほしい段差を降りなかったり、降りてほしくない段差を降りてしまったりといった行動基準の曖昧さと、切断面に対するスナップの弱さにより低い段差ができてしまいやすいという位置調整の曖昧さがあり、しかもこれらは相互に強め合う関係にある。

さらに、切断中も盤面は動き続けるためこのパズルは本質的にアクション要素が無視できないものとして存在していて、これが曖昧さの欠点をさらに強めてしまっている。

この性質を利用したアクションの比率が高い問題もあるが、それに対する心証は言うまでもない。

3手縛りの中、複数の事柄を別個に切り分けられないよう組み合わせたり、何もないところに切断を利用して無理やり足場やギミック作動のからくりを作らせたりするような問題など、レベルデザインに総じて工夫が凝らされた枠組が組み込まれていることは間違いないのだが、そのほとんどでごり押しが有効な手として通ってしまう。

切断による変化の影響の範囲のわかりにくさもまたレベルデザインを泥臭くしているのだが、それは同時にこのゲームのパズルとしての難しさの源泉でもあるので難しいところではある。

パズルとして引き締めるためのアイデアは色々とあっただろう。ざっと考えただけでも、切断中に盤面が一時停止する、敵やレーザーの接触判定はミスではなくノックバックにするなどが思いつく。アクションに割り切るならタワーディフェンスあたりだろうか。

このプレイ体験はパズルとアクションのどちらにも割り切れない中途半端さの結果のように思える。