両価性暗号 “The Guides”

伝わってほしいその言葉、伝わらないその言葉。

知ってほしいマヌケの思い、知られないマヌケの思い。

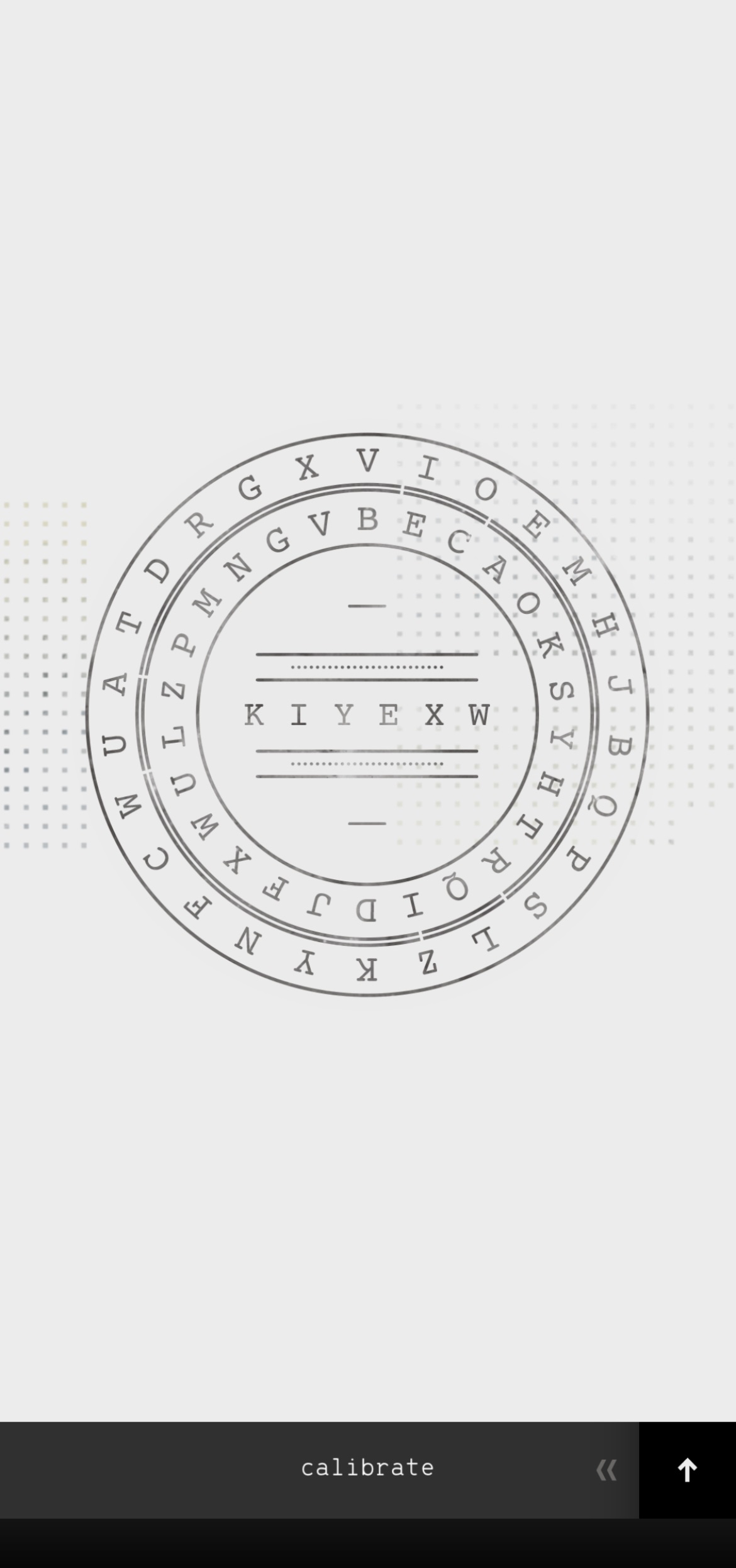

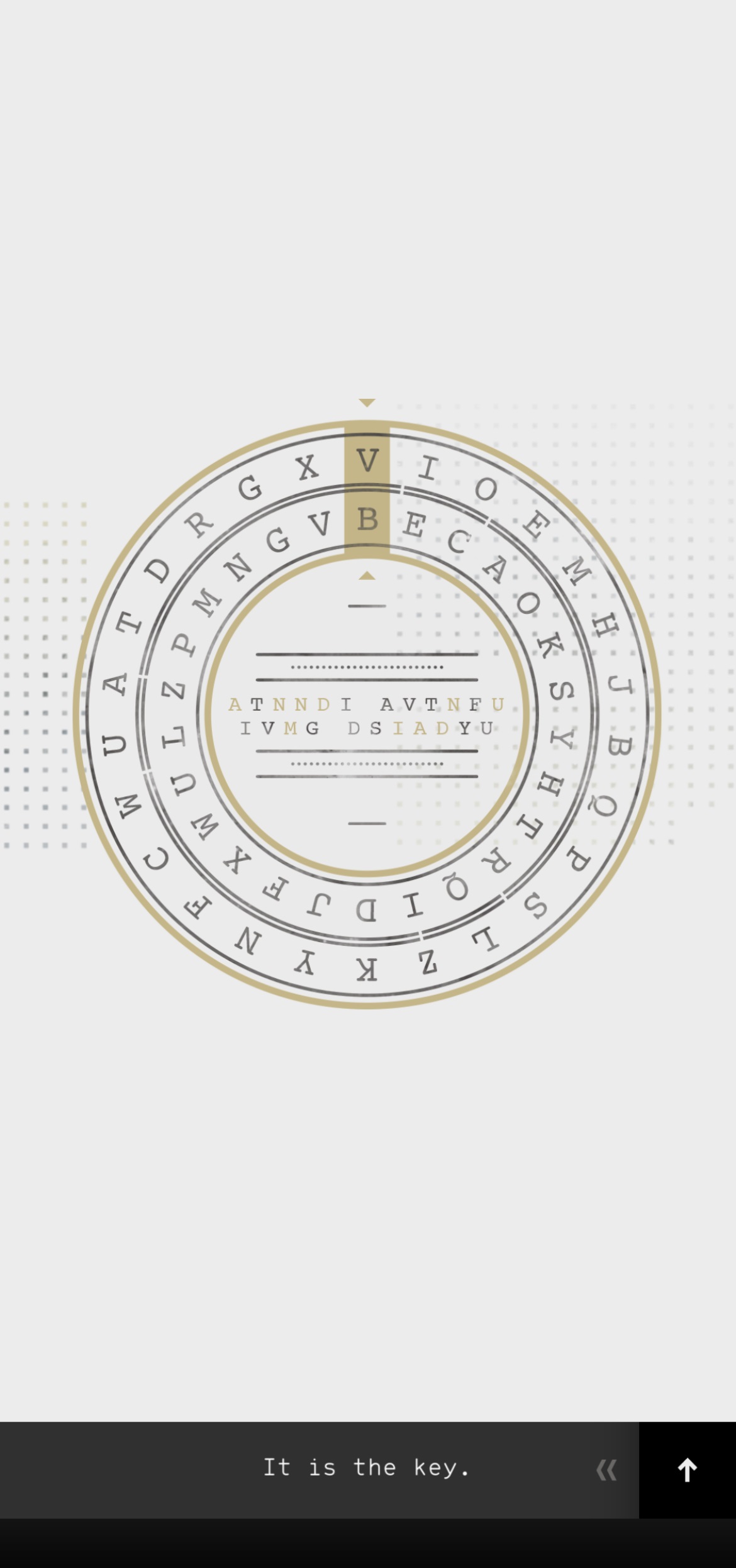

与えられた手がかりを基に「正解」を返す謎解きゲーム。

解答は一定の行動またはキーワードの入力によって行う。

このゲームの特徴は与えられる情報が軒並み暗号化されていることである。シーザー暗号やモールス符号、各種バイナリ変換など、簡易的な暗号制作ではお馴染みのツールが一式取り入れられている。ゲームにはデコーダーが完備されているので外部ツールを用意する必要はない。

正解の手がかりは例外を除いて1問につき3種類用意されているが、全てがその問題の手がかりとして機能しているわけではない。一見無意味な文字列が実は先の問題の手がかりの一部になっていたり、過去に解いた問題が現在の問題の手がかりを示していることもある。

ただの一問一答形式ではなく、ゲーム全体で多角的に考えなければならない点は間違いなくパズルであると言える。

しかしながら、それがパズルゲームとして面白いわけではなかった。

このパズルは解読を難しくする方法にダミーを置くことを選んでいるが、その置き方がいかにも意味ありげなため問題次第ではこれによって途方もない遠回りをさせられる羽目になる。中には暗に不正解だとあざ笑うようなものすらある始末である。

このパズルでは特に暗号化を考慮に入れる必要があるので、雑なダミーであったとしても考えるべきことはそれだけ倍になってしまう。

さらに、ダミーを排除したとしてもなお隠し方が意地悪な手がかりは少なくない。まるでただの飾りのような、手がかりに見えない手がかりなんてものはまだマシなほうで、全く共通点が見出せないようなものが繋がりを持っていたり、半ば総当たりに近いアプローチでしか得られないような正解もあり、自力で解けたとしても納得よりもヒントの弱さに対する茫然とした思いのほうが強い。

解き進めなければ先の問題を解くことのできないこのゲームにおいて、後半で登場する手がかりが実は前半でも使用できるヒントになっていたりすることもあり、その段階で出してくれれば外部ヒントを見なくて済んだのにと落胆したことすらある。

ダミーはあくまでもダミーで正解に関与しないため、ダミーの置き方のうまさも正解に対する納得が薄ければ、それは必要以上にうるさいだけのノイズでしかない。

ダミーの影響力を思い知らされることとなる一連の問題。

全100問のうち完全にノーヒントで解けたのは9割にも満たない。

作中には3種類の手がかりとは別にもう一つ、完全に詰まってしまった人向けのヒントが存在するが、それをもってしても解けなかった問題が6問もある。つまりこの作品は譲歩してもなお手の内を隠す不親切なゲームであるということだ。

これらの解答は外部ヒントに頼ることとなったが、正解を知った時の感想は「どうしてこれがわからなかったのか」という悔しさではなく、どれも「どうしてこれがわかるというのか」という呆れだった。

私がルールを当てるゲームというものに苦手意識を持ち忌避している事実は確かにあるが、それを差し引いてもこのパズルに対して抱いた印象は悪い。

思考と試行の積み重ねが理不尽な答えの前に敗れた時、興味は急速に失われる。解かせないように問題を組むのは簡単だが、パズルゲームで考えるのが馬鹿らしくなってはおしまいだろう。

マヌケはマヌケゆえに達成感を得ることはできなかったが、少なくとも難易度がいたずらに高いことは確かなので、そういったものに挑むのが好きな人には刺さるのかもしれない。