楽園へようこそ “The Witness”

知ることとは業である。知る必要のないことでも気になりだせばもう元には戻れない。

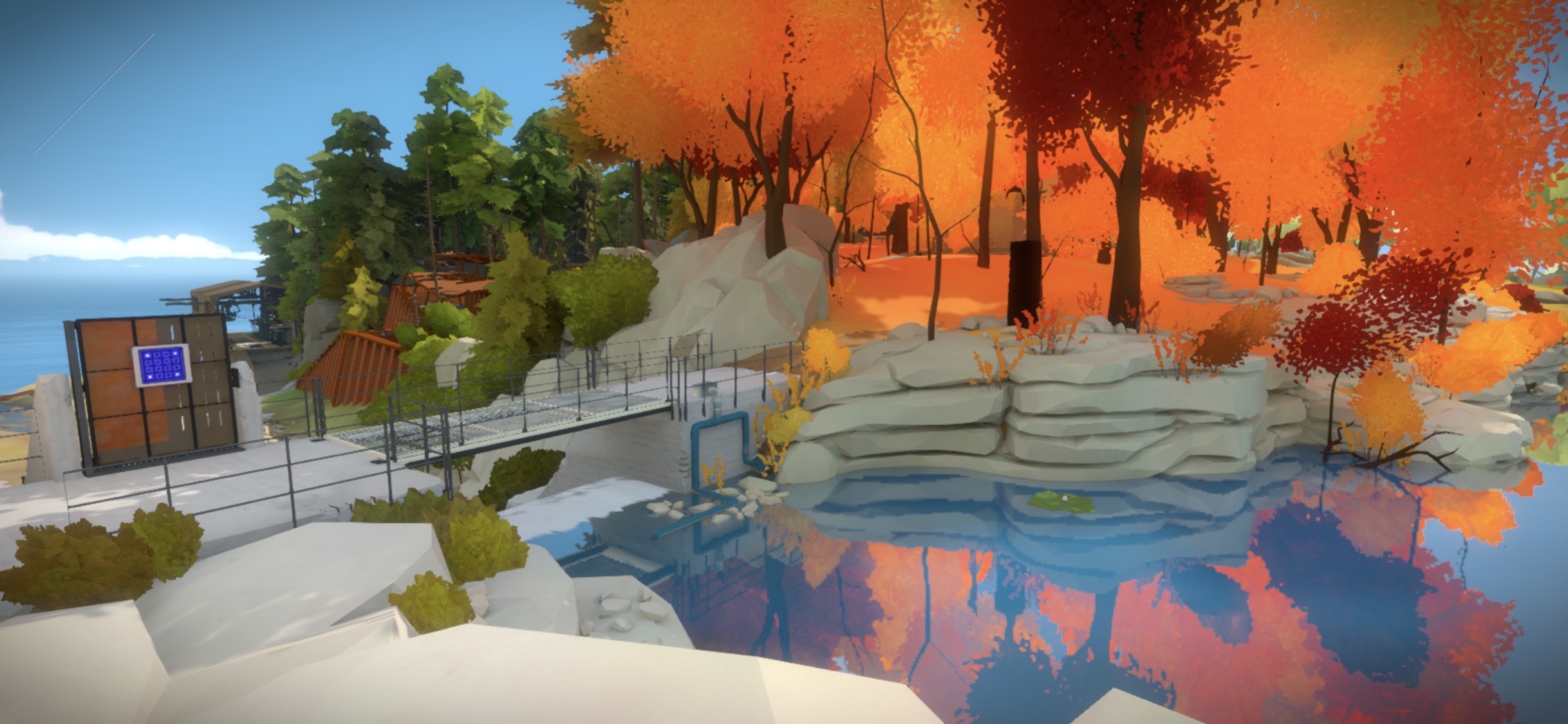

オープンワールドな無人島の各地にパズルが設置されていて、それらを探してはひたすら解いていくというゲームである。

島中バラバラに配置されたパズルに共通する大きな特徴として、ルールやギミックに関する説明が一切ないことが挙げられる。各ギミックの正しい仕様が何で、どうすればパズルが解けるのかの一切は全てプレイヤーの推測に委ねられることになる。

全てのパズルを解き全てのエンディングを見た後に感じたのは、ただただ探索の疲労ばかりだった。

そもそもこのパズルゲームの本質は一筆書きパズルそのものではない。「探すこと」だ。それはパズルの問題のみならず、ルールの手がかりであったり島の秘密を解き明かすための背景だったりと、このゲームではとにかく探索と観察が求められる。

そしてこのパズルゲームにおいて必要な思考とは、その過程で得た離散的な情報を繋ぎ合わせる発想力である。ルールが詳らかになったパズルを解くための論理的思考なんてものは二の次なのだ。

実際パズル単体で見てみると、ルールがわかってしまえばパズルとしての難易度はそこまで高くない。パズルは総じてスタート地点とゴール地点の一筆書きであり、一つのパネルに幾重もの解決すべき事柄の層があるわけでも、スタート地点やゴール地点を特定しにくくするルールがあるわけでもないので逆算がしやすい。

逆算を難しくする面倒なルールはいくつかあるが、基本的に盤面のサイズが小さいため通れないルートを潰していけば自然と正解に辿り着ける。

「パズルゲームにおけるギミックとはルールである」が私の信条であるがゆえ、隠されたルールという探索すべきものの多さと純粋なパズルの平凡さは、マヌケにとってはただただ疲労感を生むだけでしかなかった。

この作品が単にルールを隠されただけの普通の一筆書きパズルの寄せ集めというだけならば、不親切かつ単調でつまらなかったという感想しか浮かばなかったに違いない。実際、プレイ直後に抱いた感想がただの疲労感だったことは前述の通りである。

しかしながら、私がこの作品を通して抱いた感想はそんなに単純なものではなかった。

ネタバレ項目: 遍在するパズル

この作品がいかに異質であるかは、既プレイの方々には語るまでもないだろう。常識が侵食されていく感覚への恐怖と感動、それこそがこの作品で抱いた感想である。

何を指しているかといえばもちろん島中の様々な風景をシルエットパズルにしてしまうあのギミックのことだ。パズルそのものが再帰的に別のパズルのギミックとなる大掛かりな構造には度肝を抜かれたもので、プレイ後しばらくリアルの視界の処理にも影響したものだ。

あるものをとある角度から見ると別のあるものが浮かび上がるという仕掛けはゲームのみならず昔から様々な場所で用いられてきたものだが、このゲームにおけるそれが秀でているのはそれらが全て「始点は○、終点は⊃の一筆書き」という作中のパズルにおける基本ルールに則っていること、それらが身近に恐ろしいほど溢れている形であること、そしてこの作品の本質が「探すこと」であるがゆえにそれらを見つけずにはいられなくなる心理が働くことだ。

このゲームをプレイした後、マンホールや標識、商店街のアーケードの屋根などに冷や汗をかいた経験のある人は私だけではないはず。

iOS版の移動の仕様が目的地をタップしてのオート移動なため、偶然始点に触ってしまって違和感を覚えたのが全ての始まり。

確かに、このゲームは攻撃的な側面 (目に悪い七色に光るパズルとか) があったり、そもそも手がかりがわかりにくいもの (音が手がかりのパズルとか。ジャングルのラストと難破船のパズルはマジで総当たりで解いた) があったりと、レベルデザインの甘さも考慮するとパズルゲームとしての出来はいいとは言えないが、同時にこれがパズルゲームであるからこそ味わえる経験をもたらしてくれるユニークな作品であるのは間違いない。

決して良作とは呼べないにしても、まさしく「怪作」と呼ぶにふさわしいパズルゲームだった。

なっちゃって と゛うするの