2D投影の制限ともどかしさ “Toppl.”

意地悪が逆に親切になってしまった作品。

高すぎるハードルは時にくぐるほうが簡単だと気づかせてしまったらそこまでである。

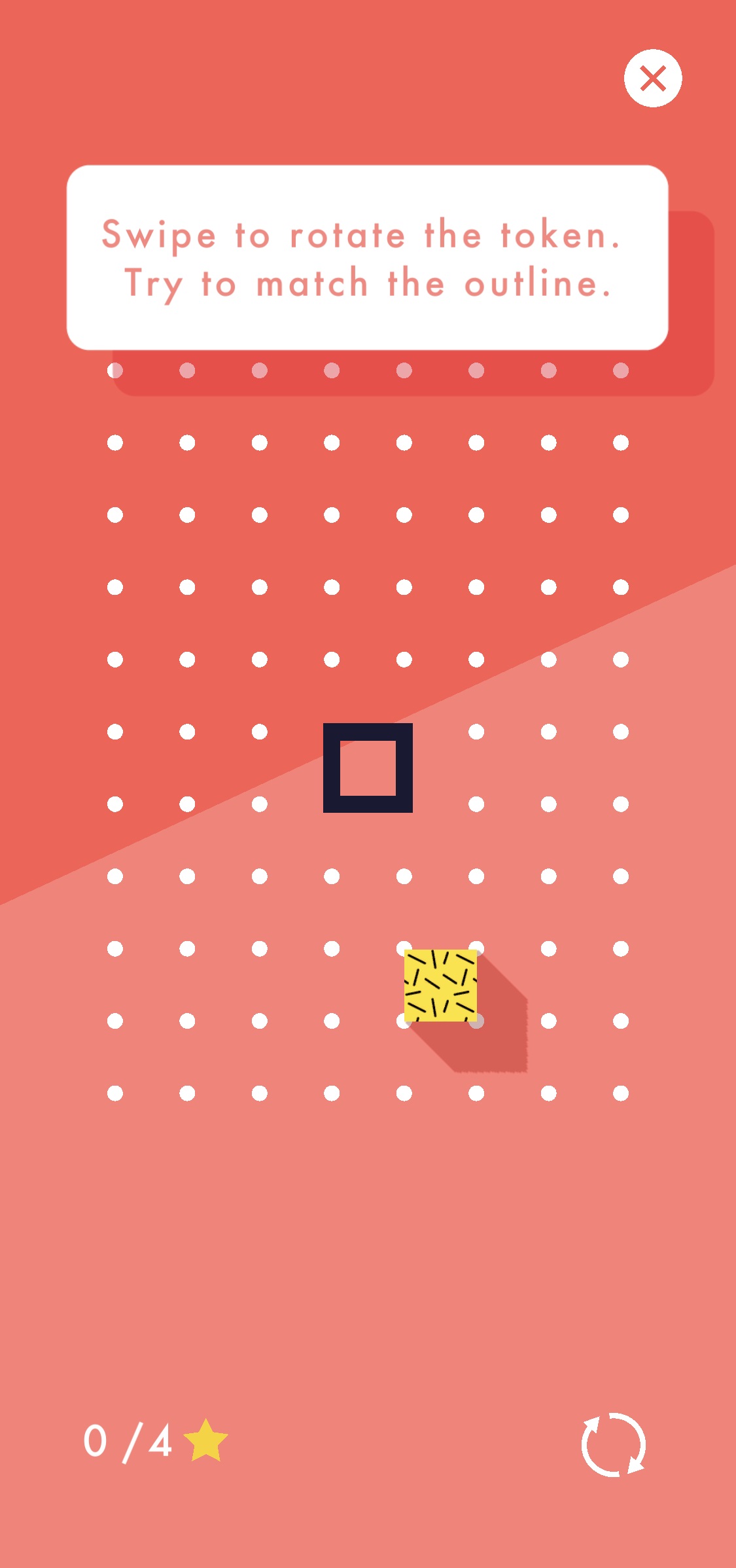

トレーラーが見つからなかったため画像に差し替え。

トークンこと3Dのポリオミノブロックを回転移動させ、上から見た際に所定の枠内に綺麗に収まるよう配置を揃えるパズル。

画像だとわかりにくいが、上から見た図・横から見た図・正面から見た図は同じとは限らず、その全貌は動かしてみなければわからない。

最初のうちこそ簡単だが、次第に形状が複雑になっていったり、さらにそういったものが複数個存在するようになる。こうなってくると完成形を読むのも、それに至る道筋を考えるのも難しくなってくる。

空間認識能力の低いマヌケにとって、本来ならば頭の酔いが避けられないパズルだっただろう。

幸か不幸か、この作品には意図していなかったであろうヒントが存在していて、そのおかげであまり苦労をせずにクリアすることができた。それは手数制限である。

手数制限とは本来安直な遠回りの解答を制限するためのもので、この作品においてもおそらく挑戦課題として導入しているのだろうが、雑に取り入れてしまったせいで総当たりの手を狭めるヒントとして機能してしまっていた。

結果的に、このパズルはブロックと枠の形を考慮して真面目に逆算して解くのではなく、手数からある程度あたりをつけて適当に解くものとなってしまった。

手数制限による難易度低下ほど重大なことではないが、気になったことがもう一つある。終盤では一度の移動で複数ブロックが同時に動くというルールが追加されるのだが、その処理についてだ。

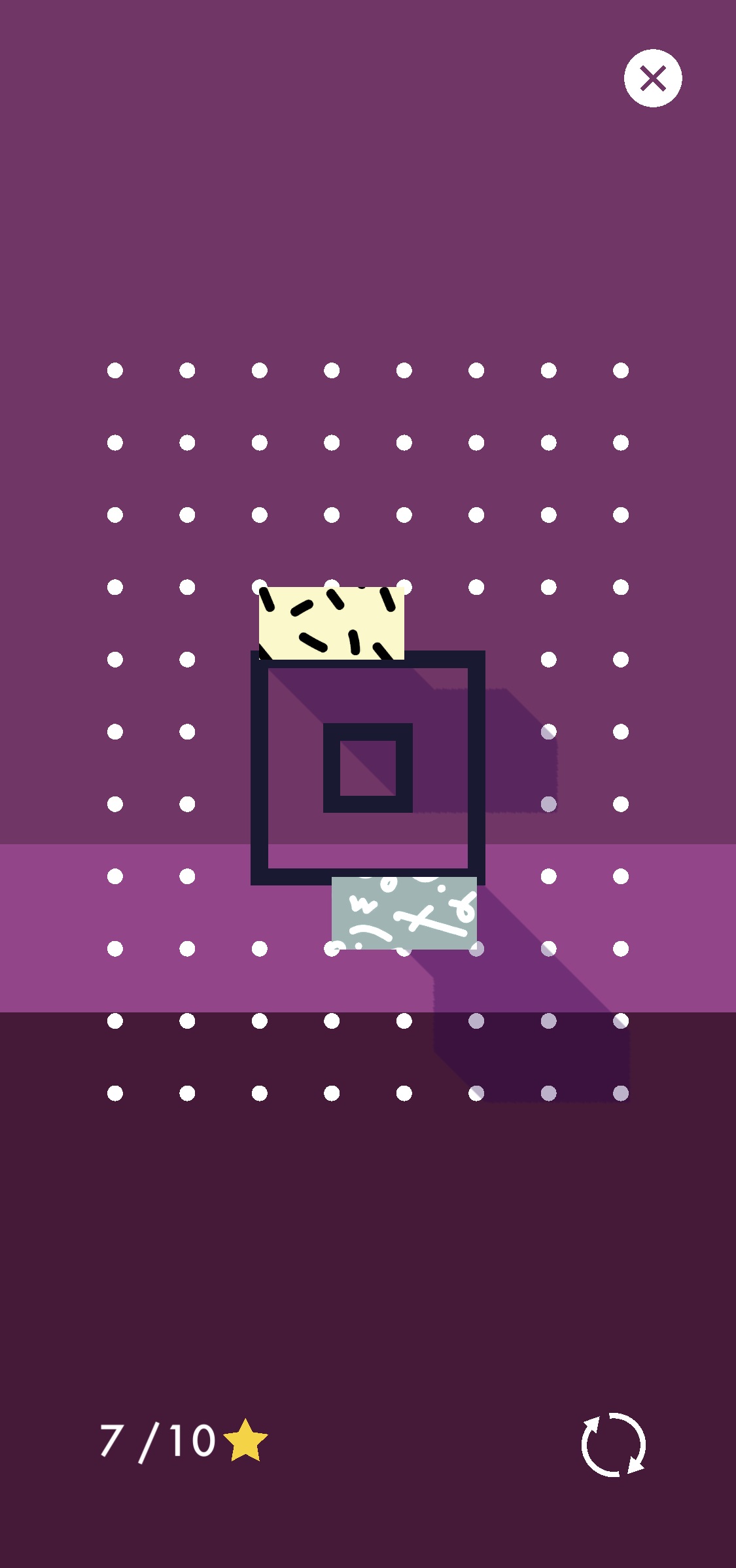

4-4からの引用。黄色はLが上下反転した形で、灰色はそれがさらに左右反転で直立している。画像はそれを上から見下ろしているという状態である。

この二つのブロックは対称に動くという性質があり、ここから黄色が灰色のほうに倒れこむように動かすと、同時に灰色も黄色のほうに倒れこむ。

この動きは本来30°以上回転すると互いに干渉するはずなのだが、そうはならずにすんなりと枠内に収まりクリア扱いとなる。

移動とそれに伴う接触についてどう計算し判定しているのだろうか?移動後だけを見れば干渉しないけど移動中派手にぶつかる操作は弾かれるあたり、それなりのシステムは存在しているんだろうけど……。

確かに私は空間認識能力の低いマヌケだけど、そんなマヌケにすらツッコミを入れられる程度にはハリボテなので、手数自爆の件も考えると、この作品はやはり大して考えて作られていないということなのだろう。