ブーリアン・イリュージョン “アンリアルライフ”

……こうしてマヌケは、このゲームはパズルではないと思いました。

……こうしてマヌケは、このゲームはつまらないと思いました。

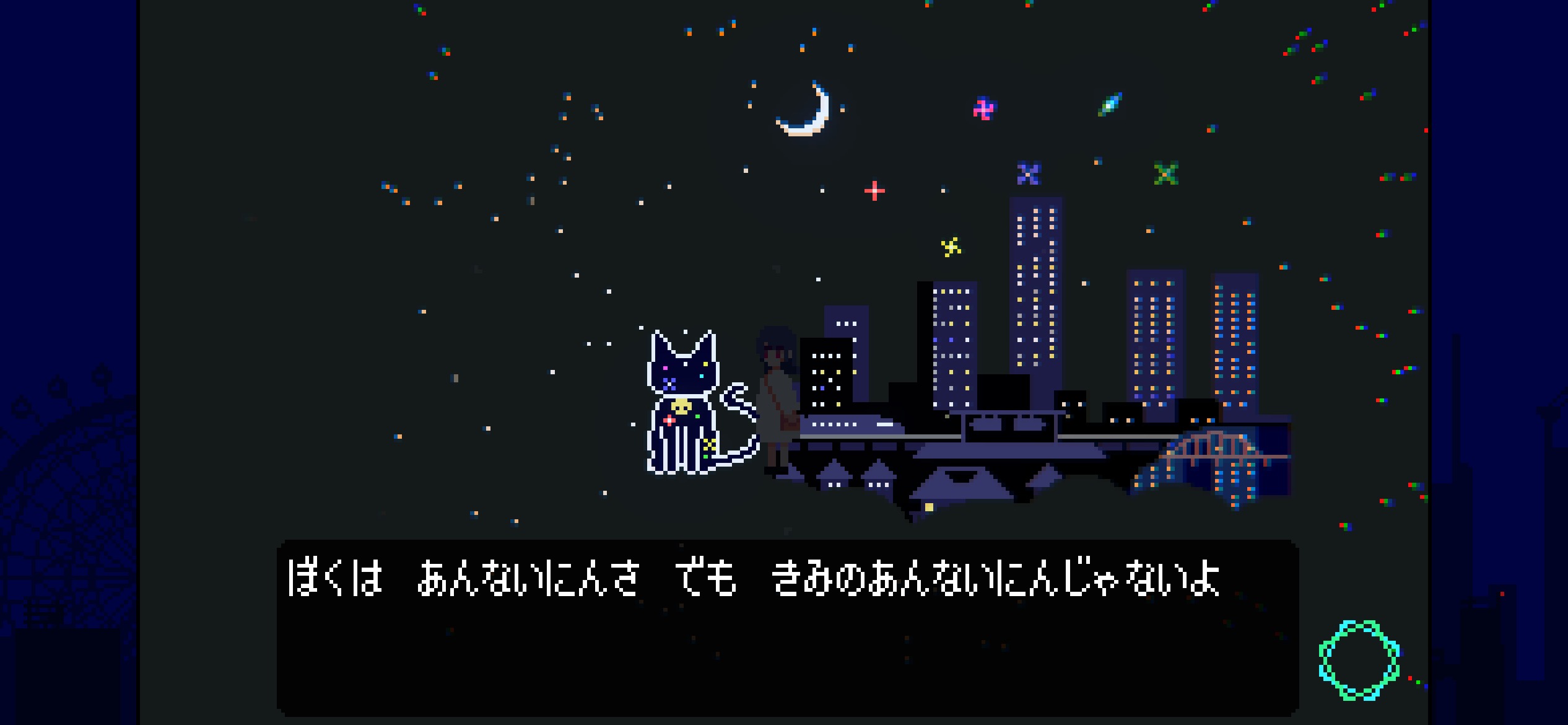

記憶喪失の少女・ハルを操作し、先生と呼ばれる人物を追って、現実のような、だが現実離れした奇妙な世界を、高性能AIを自称する喋る信号機 “195” と共に旅する謎解きアドベンチャー。

ハルは触れた物のキオクを読み取る能力を持つ。先生の面影や、彼女が自身に深く関わる存在かもしれないという予感も、物に触れることで断片的に思い出している。

集めたキオクと今の状況を照らし合わせながら先を目指し、話を読み進めていくというもので、その内容は三人称のポイント&クリックと言えるだろう。

しかしながら、キオクの比較という謎解きの主軸にバリエーションはなく、概ね差異を見つけさせるという内容しかなかった。

集めたキオクの時系列や因果関係を考えるようなこともなく、ほとんどが引き算の結果を調べるだけの単純な内容であり、そこにパズルと呼べるほどのねじれは存在しない。

ただし、簡単に解決されることを望んではいなかったようで、解決すべき事柄をねじる代わりに、与える情報をより断片的にするという手法を選ぶことで難しくしようとしていた。

それ自体は悪くないのだが、謎解きの主軸たるキオクの比較を間違い探しに絞ってしまったことで、互いに足を引っ張り合う羽目になってしまっていた。

間違い探しの答えとなる引き算の結果は何もないように見えて実は調べられる場所、つまり探索箇所として与えられるのだが、ここで三人称という場面遷移のしにくさがネックとなる。しかもこのゲームでは謎解きの成果として隠される探索箇所だけでなく謎解きのために必要となる探索箇所すらも隠されるので、断片的という情報の不確かさと探索のしにくさ、そして情報不足の疑惑が常に拭えないという状況が最悪の形で噛み合ってしまう。

ゆえに謎解きを目的とすると、かなりのストレスを抱えさせられるゲームとなる。

ならば、謎解きを抜いた物語、ハルの記憶と先生との関係の追究を主題とすれば面白いかというとそうでもなかった。全てを知った上で見返すとありきたりな物語だったからというのもあるかもしれないが、私としてはそれ以前のことのように思える。

私が感じた物語のつまらなさは色々あるが、おそらく根本的な原因は同じで、筋の通った一つの根拠から世界を広げるという滑らかな構造ではなく、一つの世界として筋を通すべく他所から根拠を継ぎ接ぎしたような粗い構造になってしまっているがゆえの歪さである。具体的なつまらなさはそれがどういう形で表れたかという結果でしかない。

以下にその詳細を記すが、ハルの記憶に触れざるを得ないためネタバレ項目として目隠しさせてもらった。少々狭苦しいだろうがご理解いただきたい。

ネタバレ項目: 赤信号の瞬きは点滅か否か

なぜこのような歪さが生まれているのか、それはキャラクターそれぞれに人生があり、世界はそこに生きる人々の営みと相互に絡み合っているものであるという当たり前の配慮を忘れているからなのではないだろうか。

物語の舞台が先生の作り話と波留の願望が生み出した空想の世界という不完全さを差し置いても、一つの完成された世界としての作り込みが弱く没頭できない。静的な美しさだけを切り取って作ったコラージュのスライドショーのようである。

ドット絵で彩られる永遠に明けぬ夜の青が広がった世界は透明感に満ちていて美しいがそれだけである。その美しさはむしろ世界が実体のない作り物であることを強調しているとすら感じられる。

魚が陸を泳げる世界ならペンギンだって空を飛べるはず。海の上に線路が引けるなら橋なんていらないはず。マリモが料理を作れる世界なら信号機だって食事ができるはず。

現実の物理法則をあれこれ引用して筋の通った世界として着飾ろうとしているが、本質的理解のないまま導入してしまっているからか、かえって不格好にしてしまっている。

その世界の歴史を鑑み語られざる話の前後を考えることができれば、説得力を持たせるのに物理法則のいたずらな引用など必要ないのだ。

例えるなら、日本語話者がタイトル画面で「『アンリアルライフ』で合ってる?」と確認するぐらいのあり得なさである。

世界の一貫性のなさは舞台の背景だけではなく、そこで生きるキャラクターにも及んでいた。

特に印象的なのがマリーとの初対面の時の会話だ。喋るマリモを目の当たりにして195はマリモがしゃべりましたよ?!

と動転するが、マリーは冷静にあらやだ。しゃべる信号機ちゃんに言われたくないわねぇ

と返すだけである。このマリーの返しは信号機もマリモも本来は喋らないものであるという共通認識が浸透していなければ出ないセリフである。

作中のキャラクターにその世界を懸命に生きていることが窺えるような息遣いが感じられず、あたかもそこが作り物であることを了解した上で演じているかのような空々しさがちらついて仕方がないのだ。

作中で最も空々しいのが主人公・ハルである。

彼女の負の側面が世界そのものに分離している以上歪なパーソナリティになるのも道理ではあるのだが、それにしても奇妙なのが行動原理として専ら出所不明の謎の義務感に従っているようであることだ。

彼女の歪みを象徴するのが絵にまつわるストーリーである。彼女は絵を「描きたくない」とではなく「描いてはいけない」と拒絶する。その理由もアマユミの事故とアンズから受けたいじめとの複合原因だが、彼女は絵を描くことに対しての好き嫌いは明言せず、好きに違いないというトクロの指摘すらも素直に受け入れはしない。自らの負の側面との和解に至ってもなお、描きたいからという気持ちと同時にわたしはわたしにできることをやるだけだよ

と何かしらの役割に準じようとする意思を見せるほどだ。

ハルの記憶で再生される波留は表情豊かで、転勤を告げた先生にうそつきと理外の反発をするほどであり、ハルもまた負の側面を世界に分離してもなお安堵に涙を流すほどで、本来ハルは感情的な弱々しいキャラクターなはずであるとは思うのだが、どういうわけか輪郭を際立たせようとするほどおかしさが目立つようなキャラクターになってしまっていた。

揺れ動く感情による生々しさというものがまるでなく、思考回路すらも何かしらの規範に沿おうとしている彼女はまるで機械のようである。感情から来る欲望ではなく条件に基づく正しさで動こうとするという冷めたキャラクターゆえに感情移入が難しく、彼女は動かしていて全く面白くなかった。

空想世界を構成するに至った波留の記憶だが、アンリアルライフの物語と照らし合わせながら追っていくと、実は一貫性に欠けている。

アマユミは波留を庇ったわけでもなく一人勝手に飛び出して事故に遭っただけで、波留には目の前で友達、あるいは想い人が轢かれたというショックこそあれど、絵を描くことを禁じさせるほどの自責の念を抱かせるような罪悪の芽はどこにもない。

アンズが波留と親しくしていたのは本心からなのか、あるいは打算か歪んだ親切心かはわからないが、失恋によってプライドまで粉々にされたかのようなショックで攻撃的な側面を剥き出しにするファクターは十分にあった。

何が言いたいかというと、つまりアマユミの事故が衝撃的なターニングポイントとして大して機能していないということだ。抜き取ってしまっても物語は成立する。

さらに言えば、思い切ってアマユミとアンズの二人をまるごと抜き取ってしまっても成立する。個人的には波留よりもずっと強い激情を抱えているであろうアンズの心象風景のほうが物語として面白くなるだろうと感じたので、存在感がなくなってしまっているのがより残念で仕方がないのだが、アンズによるいじめがなくとも波留へのいじめは元より存在していて、それに寄り添う先生という構図は美術部にまつわるストーリーが始まる前から完成していた。波留にとってのゲートキーパーは常に先生で、先生の転勤こそが波留の暴走のトリガーであり、そこに二人の存在は関わっていない。

自身だけでなく先生すらも危険に晒したことへの反省と、先生の庇護を抜け出して自らの力で歩き出そうとする決意は喜ばしい成長なのだが、クライマックスで描かれるハルと波留の対立に擁立される事実は美術部にまつわるストーリーに由来する出来事である。すなわち、絵に活路を見出した展望と、居場所がない孤独であり、先生がいなくても大丈夫だという自負と、先生がいないと耐えられないという恐怖ではない。

波留の破滅に至ったファクターを十分条件ではないものと取り違え、対立すべきものがすり替わってしまったがために、劇的な場面に違和感が残ってしまった。成長の詳細とのずれもさることながら、この二つは足を引っ張り合う葛藤ではなく独立した別個の事柄であるため、派手に和解するまでもなく、ハルはただ片方に目を瞑るだけでよかったのだ。

一連の欠点の通り、共通しているのは物語に通った筋の不在である。筋の通った何かしら、例えば完成された世界や行動原理が明確なキャラクターから物語が広がっているのではなく、一つの話として筋が通るように他所の話を縫い目も合わせずにベタベタと合算したかのような作りで不連続で、芯を捉えようとしてもそれができない。

よく見ると雑な作りの舞台上に、これまた雑な演者がいて、そこで描かれるお話すらもちぐはぐでつまらない。パズルを奪われた奴隷が、そんな物語で何に没頭できるわけもなかった。

舞台は目を奪われるほどに美しいが、舞台上で描かれる物語に没入できるほどの魅力はなく、謎解きはストレスが溜まるばかりで面白くもない。

外面ばかりが綺麗なだけのこのゲームはまさしく雰囲気ゲーと呼ぶにふさわしい。

余談: ゲーム内ゲーム “VOLTA” 感想概略

なぜゲーム内ゲームというおまけ要素が項目として独立しているのか?それだけ面白かったからに他ならない。

VOLTAはハイスピードシューティングバトルゲームです。それぞれのプレイヤーは、技を出せるカードを5枚選択してバトルします。(中略) バトルは、5枚のカードを順番に発射して相手に攻撃していきます。先に相手のHPを0%にしたプレイヤーが勝ちとなります。

単に動かすだけでも謳い文句通りの疾走感で面白いのだが、ステータスやダメージの計算式、ショットの弾道等、説明書を読まねばわからないような細かな仕様が色々と存在し、理解できれば戦略の幅が広がっていく。それらを知る方法が他キャラクターとの会話に分離されていて、知れるようになるまでに単調な作業をやらされることには苛立ったのだが、隠し持つポテンシャルとその奥深さは確かである。

しかしながらこのVOLTAというゲーム、なんと移動とショットの両立ができないというシューティングにあるまじき欠点を抱えてしまっている。

これは移植の際の不手際によるものだと思われる。アンリアルライフという作品はマルチプラットフォームで、マヌケはiOS版をプレイしたのだが、他プラットフォームのプレイ動画ではこのような不具合は見られなかった。

敵は195が組んだCPUとしてストーリーの進行に合わせて次第に難易度を上げてくるが、この致命的な欠点によって終始圧倒的なハンデを抱えた勝負を強いられることとなる。

だがそれでも面白く感じられた。あるいは、だからこそ面白く感じられたのかもしれない。

操作を制限される以上、アクションの腕だけではなく戦略で勝ちをもぎ取れるようなプレイを考える必要があり、そこには試行錯誤の面白みと達成感が確かに存在していた。

マイナスアイテム漬けにする?だが攻撃が当たればマイナスアイテムは外れてしまう。アイテムを取りつつ攻撃力が上がるまで耐え続ける?だが時間が経てばダメージ倍率が上がり1の被弾が重くなる。クロックアップを装備する?だが移動速度が落ち弾が避けにくくなってしまうし発動は断続的だ。

本編中では覚えることのなかった、ゲームをやっているという強烈な実感がそこにはあった。

VOLTAの面白さはゲームそのものだけではなく、それをプレイするハルと195というストーリーの一側面としての面白さもあった。

苦言を呈したくなるほど無感情だったハルですらもひとたびコントローラーを握れば感情豊かになり、195も本来の役割を忘れ職権濫用してでも勝とうと躍起になる情熱を見せる。

文字を読めるようになったハルがその喜びを露わにするのはVOLTAをプレイする場面だけである。その感情を本編でも見せろと言いたい。

それにしても、本編よりゲーム内ゲームの方が面白いというのも本末転倒な話である。

ネタバレ項目: ヘキサマインド社によるとある実験への所感

くじらのロッカールームの奥で静かに佇む開かずのロッカー。その先の存在は実績という形で露わになっている。

ただし、見つかることを望んでいるかのような公示の仕方に反して、その扉は邪悪さすら感じられるほど厳重に封印されている。

幻想図書館のロッカーのカギをあのロッカーにも使えると思い至った人はいても、開くと信じて粘った人はいるのだろうか?今でこそ外部ヒントが広く出回っているが、あの扉を初めて開けた人は数回の試行で偶然挿さった幸運と念入りな探索をする執念を併せ持っていたか、あるいは確実に開くと知っていたかのどちらかではないだろうか。奥の空間の変化のタイミングが局所的なので後者が濃厚だと思われるが。

あの空間で語られる「真実」とやらもまた本編の情報のごとくひどく断片的ではあるが、それらははっきりと『アンリアルライフ』が何かしらの実験結果にすぎないことを示唆している。

別の物語の劇中劇でしかないという事実を踏まえて再度アンリアルライフの物語を見返してみると、役割に固執するようなハルの歪なパーソナリティも、俯瞰的な視点の窺える作中のキャラクターの冷めた言動も、知っていようがいまいが彼らがこの事実を暗黙のうちに了解していたならば辻褄が合う。

移動の際のノイズが走ったような演出やトラウマが蘇った時の演出、195がハルに物理的に介入できる理由付けなども、あれらはただの飾りではなく、細かいところまで世界の構造を説明するものとして描かれているのではないだろうか。

一見筋の通っていないように見える世界も、部分的にしか切り出されていないからそう見えるだけで、全てを見通せるならばきっと世界を貫く芯が見えるようになるのだろう。

だが、だとしても、私はこんな結末を望んではいなかった。設定と登場人物の役割をピースにしたジグソーパズルとして描かれた物語は嫌いだ。その世界を生きる者達の人生の概要だけを抽出して順に並べるだけのような、熱意を度外視した抽象化は全くもって面白くない。

物語を面白くするのは脚本だ。誰が何のために何をするかだ。ただの設定の羅列ほどつまらないものはない。アクセサリーのごとく設定をジャラジャラと着飾ってばかりで、内面を描かないことのなんと多いことか。私が望むのは物語に没頭することであり、役割や設定を当てて楽しむクイズがしたかったわけでも、筋の通った不真面目の言い訳が聞きたかったわけでもない。

先生が命を救われたのは二度目と言ったあたり、語られざるハッピーエンドの物語は他にも存在するのだろうが、このような有様では進んで知りたいとも思えない。

余談だが、ロッカールームのための周回によって思わぬ発見が色々あった。

まず、このゲームは予想外に会話が多い。進行度に応じて細かく変わるだけでなく、確率で差し込まれるものもある。

バックログやキオクを馬鹿正直に全部記録していたり、ハルの考えが細かく刻まれていたりしているのを見ると、会話をコレクションアイテムか何かと勘違いしているのではないかと思えてくる。見つける会話は楽しいが、探し物に堕ちた見つけさせられる会話は苦痛である。

あと、見返せるものとして飾るなら、せめて章ごとにファイリングしてほしかった。

そして、このゲームはセーブデータを消すことができるが、セーブデータの一覧はいつからキオクを再生するかというタイムスタンプの一覧になっている。だからだろうか、このゲームでは初めから遊ぶ選択肢を消すことができてしまう。

初めからの選択肢は本来ならば青いクツに手を伸ばすハルの視界が背景に映し出されるが、消すとノイズが掛かったような画面に見覚えのある何者かが映っている光景が確認できる。

この選択肢は消しても勝手に復元されるためゲームがやり直せなくなることはないのだが、このようなデータ管理方法を採用しているためか、あるいは移植の不手際か、他のセーブデータを消そうとすると意図したものとは別のデータが消えたり、消そうとしたセーブデータが一向に消えなかったりと不安定な挙動を見せる。

果ては壊れたセーブデータが出来上がる始末である。

それにしても、この事実をナレーションするのがマリーであるあたり、やはりアンリアルライフのゲームマスターは彼女ということなのだろうか。

ネタバレ項目: 同制作者による別作品 “ColorFinder” との繋がり

幻想美術館のポスターを見た時はただの友情出演かと思っていたが、そうではなかった。

「猫を助けようと飛び出した男の子が轢かれた」というハルの記憶を垣間見た時から嫌な予感はしていたのだが、幻想図書館に所蔵されていた一冊の本を読んだ瞬間、私は項垂れるしかなかった。

ロッカールームの先にいたねこに会ったのは、ただの確認作業でしかない。

『アンリアルライフ』においてトラックに轢かれた少年「アマユミ」が “ColorFinder” の主人公と同一人物なのはもはや疑いようもない。

ColorFinderはパズルのレベルデザインの出来がいい分ストーリーとのリンクが弱かったため、はたして制作者は真に何を作りたかったのだろうかと思ったのだが、2作品が明確な繋がりを持ったことでその答えは示された。それは物語である。ゲームは壮大な物語のおまけにすぎなかったのだ。

アンリアルライフに転用する形でColorFinderが接続したのか、あるいはColorFinderの前から一つの構想を持っていて順に切り出したのかはわからないが、ゲームが物語を進めるための装置として分離してしまう癖は相変わらずらしい。

アマユミの存在意義の薄さは前述の通りで、酷い目に遭ったにもかかわらずそれが大して生かされていないという脚本上の欠陥、そして良作パズルがそんな弱い関連のためだけに引っ張り出されてしまったという事実は余計にこのゲームに対する印象を悪くした。

ColorFinderが転用だとすれば無理に繋げた歪みが表れただけのこととして片付けられるが、構想の一部を切り出したのだとすればその構想には無理やりなこじつけが他にもあるのではないかという疑惑を生む。

水面下に壮大な世界を広げていそうだが大丈夫なんだろうか。展開や設定のためだけに悲劇的な境遇に立たされるキャラクターがいないことを願うばかりだ。