受肉した「自由」の果て “Q2 HUMANITY”

長い旅の終着点。

これ以上の泥臭い足掻きはもうやめだ。私は乗り換えない。

フリーハンドで描いたものを利用してお題に答えていく物理演算パズル “Q” のシリーズ2作目。

描いた物体が実体化するルールはそのままに、今作はさらにそれらを含む盤面上のオブジェクトを持ち運ぶキャラクターを操作することができる。

Q2と言えば思い出されるのが、前作にあった “Q2 étude” と題された今作のプロトタイプとも言える存在だ。持てれば解けるか?と、 描いたものも含め物体を二本指操作で持ち上げられることを特徴として打ち出された3個の問題集、全60問を解いた時の記憶は今でも残っている。

Qとは全く違ったアプローチに新鮮さを感じられたものの、だが極まってしまうと自販機の下に落ちた小銭を取るかのような地味な作業の繰り返しに、思考と試行の繰り返しから生まれる発見の面白みがQからだいぶ薄れてしまったと嘆いたことを覚えている。

Qの移植作 “Q REMASTERED” においてもQ2 étudeは収録されていて懐かしさを感じたのだが、しかしながらそれはSwitch版だけで、Steam版は二本指操作が移植できないことを理由にQ2 étudeはオミットされていた。

にもかかわらず今作の配信がアーリーアクセスのあるSteam先行だったことから、Q2 étudeの面影はほとんどなくなってしまっているのではないかと予想した上でのプレイだった。

また、他にも前作に比べてごちゃごちゃした画面とキャッチコピーの生温さ、そしてQ2 étudeで抱いた泥臭さからしていい印象を持てず、あまり積極的にはなれなかった。

だが長くシリーズを遊んだ身として、Qから始まりQ2 étudeを経てどのような作品に仕上がったのか確かめたいという好奇心は大きく、パズルの奴隷としての義務感を超えて後押しした。

パズルの内容だが、純粋な物理演算パズルからパズルアクションへと、見かけと同様に大きく様変わりしていた。

Q2 étudeと比較すると、二本指操作と強く握る掴み方 “Grab” が廃止され弱くつまむだけの “Pick” のみになり、掴む能力も操作キャラクターに分離されてしまったが、これによって描画と持ち運びを両立できるようになった。

描画は前作で使えたテクニックが概ね流用できるものの、それだけで解決できるような甘いレベルデザインではなく、パズルの手札として利用すべきものとして設定されている。また、持ち運びをキャラクターに限定したことで自由な持ち運びが制限されたので、これもまた描画と同様にパズルの手札として機能するようになった。

Q2 étudeでは描いたものを持てるというたった一つのルールを足しただけでパズルとしてQから大きく様変わりしていて、今作もまた前作から、そしてQ2 étudeから大きく様変わりしていたのだが、パズルアクションをゴールとしたからか、あるいは自然とそこへ着地したのかは定かではないが、自由の制限によって、Qの特徴、Q2 étudeの特徴は別のジャンルのパズルへの転身のため綺麗に昇華されたと言える。

しかしながら、今作はパズルとして、パズルアクションとして、そしてシリーズ作品として、全ての面においてマイナスの側面が目立って仕方がなく、ゆえにクソゲーであるという印象を拭えなかった。

理由は色々あるが、大別すると外面と内面のデザイン、そして操作性の三つに分けられる。これらは別個の欠点ではなく互いに絡み合って欠点をより大きく目立たせているのだが、まとめて語るとわかりにくくなってしまうので分けて見ていくことにする。

まずは外面のデザインについてである。

ここでの外面とはパズルに直接関係しない外枠全般を指す。

本来関わりを持たないからこそ間接的にプレイ体験を阻害する欠点として挙がってしまうと余計に歯痒いのだが、切り取られた一部だけではなく全体的に酷いのだから腹立たしい。

特に酷いものはレベルデザインを彩るスキンや背景等の飾りと、そしてメニュー画面等のシステムにまとめられる。

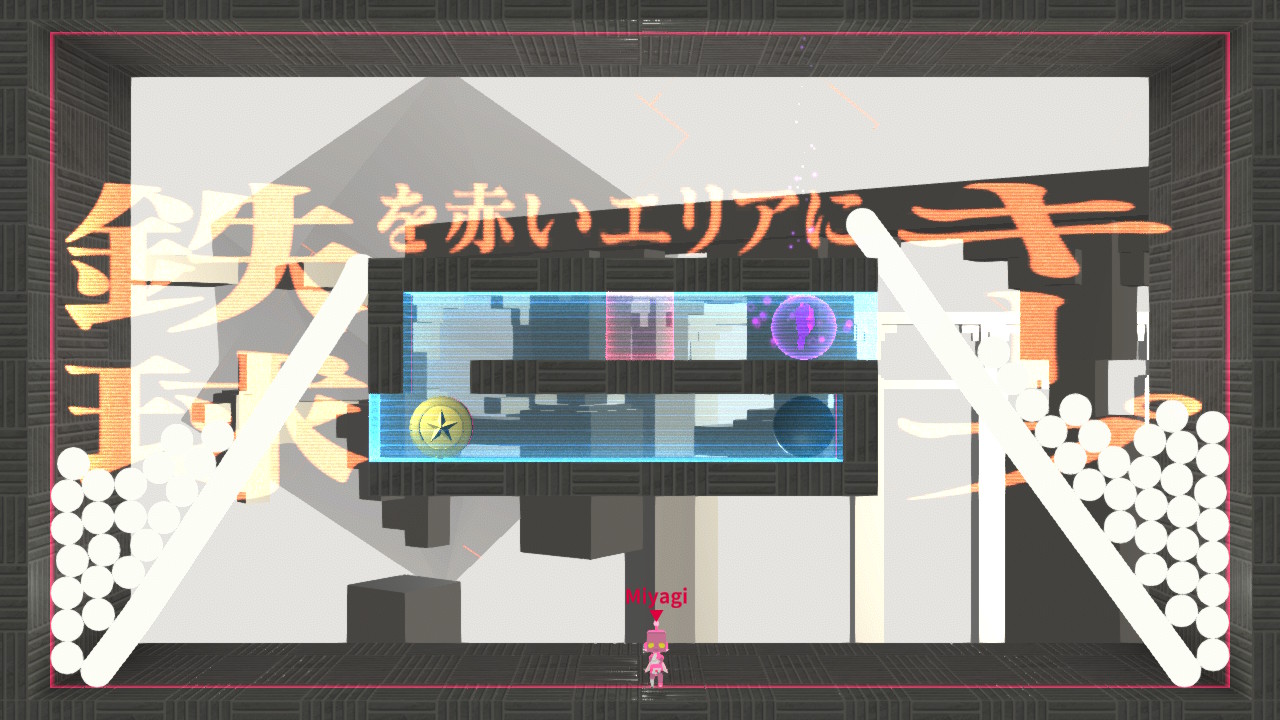

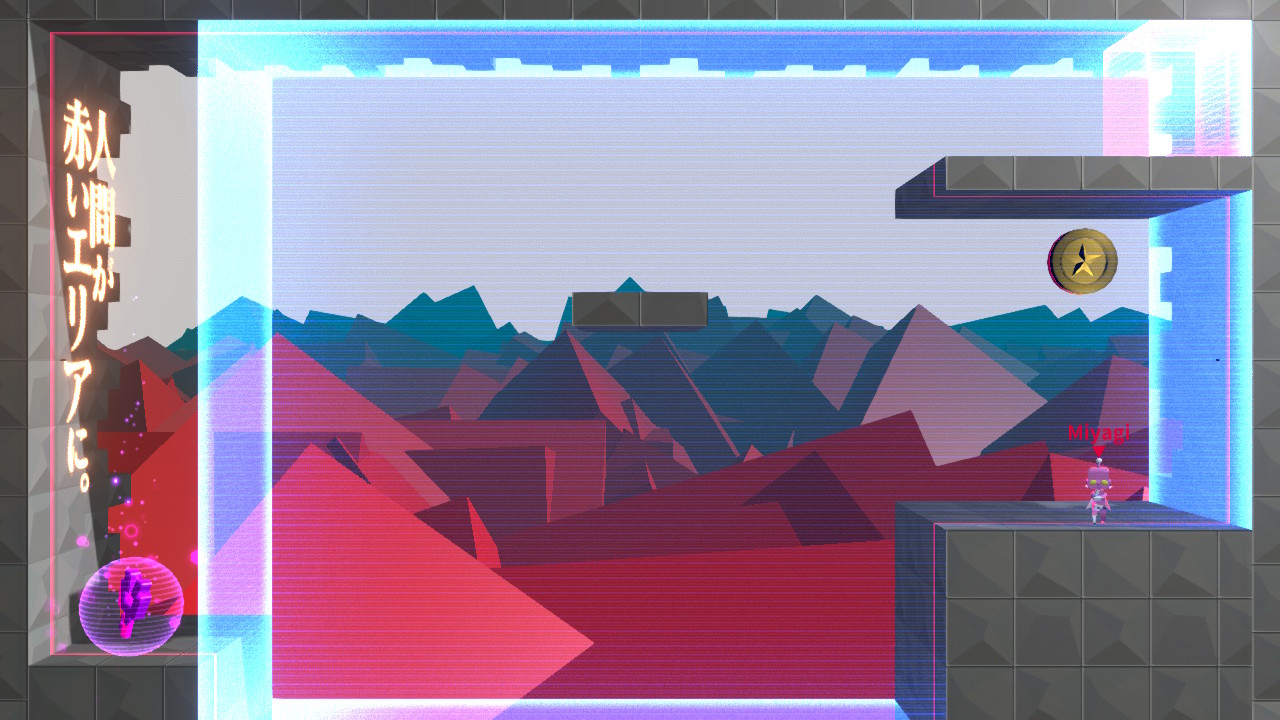

飾りの酷さについてだが、単色だけで構成され淡々としていた前作と比べると今作は確かに非常に鮮やかで、主張の激しい問題文などは問題選択画面からでも確認できるほどに存在感は大きく、その見栄えはどれも十分だが、それらがプレイ体験にプラスの側面として還元されることは一切なかった。よく動きよく光る豪華な背景はただただ鬱陶しいだけで、2Dプラットフォームでありながら無駄に立体的なデザインはただただ視認性を落とすだけでしかなかった。

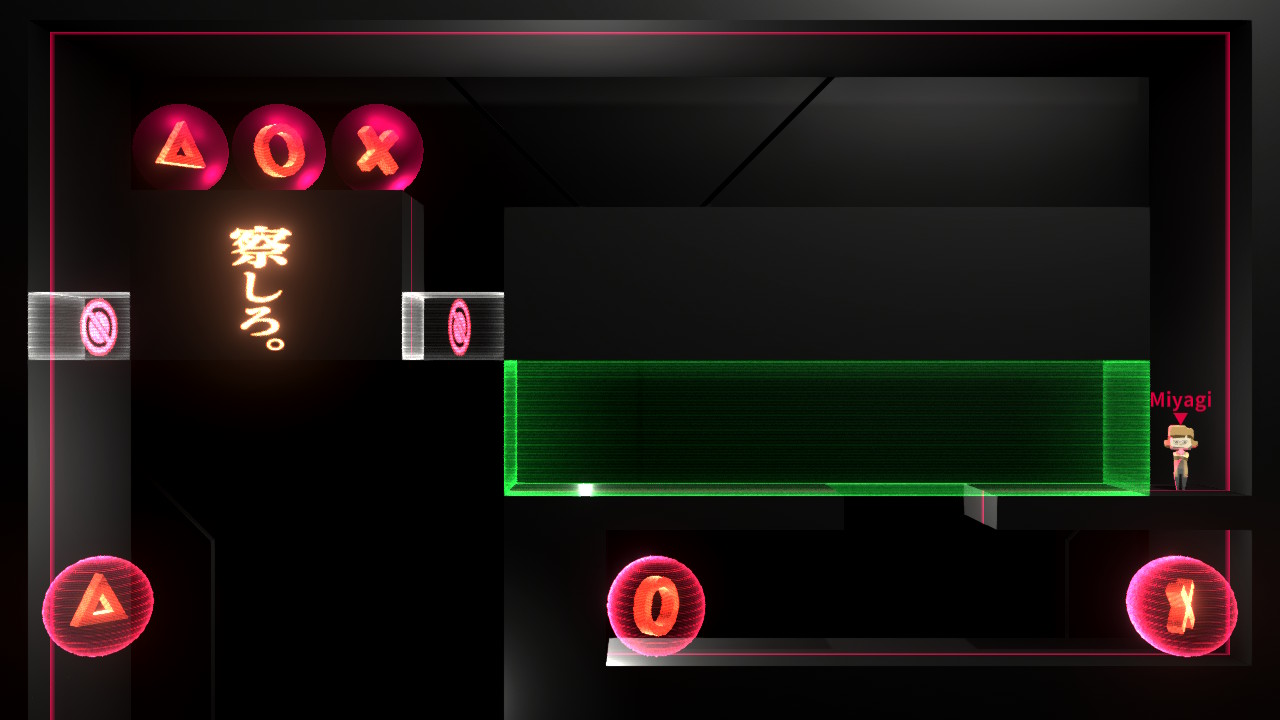

壁や床などは赤く光る線がガイドとして引かれているものの全ての物体に対して引かれているわけではなく、ガイドのない物体がどこで接触するかは当たるまでわからない。

飾りの悪影響を一番に受けたのが描画であり、明度が高い背景は描かれた白色の見分けをつけにくくさせ、そして立体的なデザインは描ける範囲をわかりにくくしていた。

この作品のみならず、外面を飾り立てることが楽しくなって内面に悪影響を及ぼすという本末転倒な事例が起こるケースは少なくないのだが、今作の場合はシリーズ最大の特徴である描画に悪影響を及ぼしてでも見栄えを重視したということなのだからわけがわからない。マヌケにはその判断を下した意図がさっぱり理解できなかった。

明度の高い動く背景。

何の役にたつの?

そしてシステムの酷さについてだが、UIをはじめとして統一感のなさとテンポの悪さが目立つ。

特に印象に残るのがキー設定だ。AとBの両方に決定/ジャンプの操作を割り当て、キャンセルをXとYに割り当てているが意図がわからない。XとYは全ての場面において同等のキャンセルではなく、Xは問題を解き始めれば描画モードへの切り替えボタンに役割が変化する。+ボタンはメニューを開くが閉じることはできないのだが、キャンセル対象が複数存在してしまう一部のオプションで+がメニュー画面に戻るボタンとして機能する。

まるで意味の分からない処理体系だが、キー配置を決めるにあたって、プレイヤー視点で整理する気はなかったのだろうか。

またシリーズを遊んだ者として、リセットがワンボタンでできずメニューを開く一手間が必要になったことや、問題集同士の移動でいちいち演出が入るようになったことなど、なぜ挟むことにしたのかわからない余計な一手間が邪魔で仕方がない。今作では一部の問題内に収集アイテムによってアンロックされる壁があるため、問題集を行ったり来たりする場面は多く、テンポの悪さはより鬱陶しく感じられる。

また、接触だけで可かキープかを必ずしも明記しない雑な問題文や、描画の物理的特性に関する詳しい説明がなされないのも相変わらずである。マヌケはかつて描き込むほど重量が増すことを知らないまま全問クリアしたのと同じように、人間性「風船」の風船が膨らませられることをクリア後にトレーラーを見て初めて知った。

前作のシステムは説明も含め良くも悪くもシンプルだったが、今作は悪い意味でばかり複雑であり、説明は投げっぱなしと悪化が甚だしい。チュートリアルを完了してもらうのがいかに難しいことかを語る統計が多い中、Steam実績データが示すQ REMASTEREDのチュートリアル終了率は目を見張るものがあるが、今作で実績機能が実装されたならばその数字がどうなるのか見ものである。

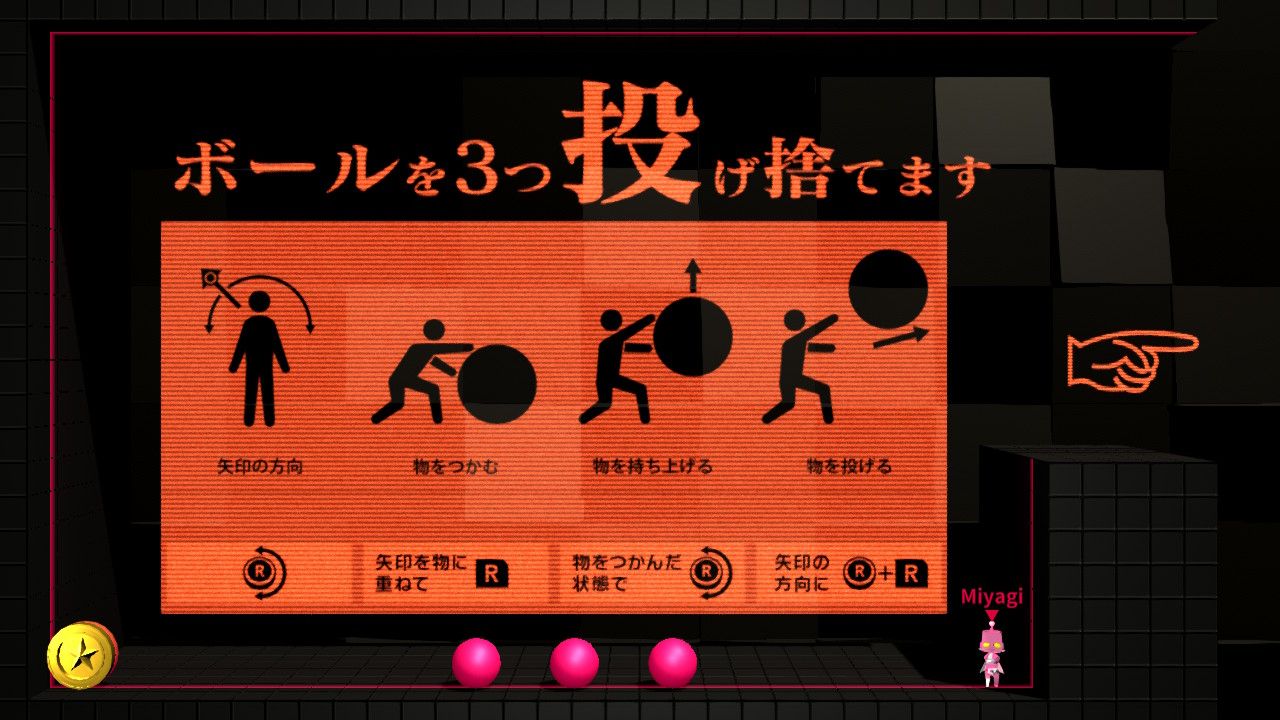

物体の投げ方についてのチュートリアル。

マヌケは物体を掴んでいる状態との見分けがつかずしばらく迷った。

次に操作性についてである。

私は時に操作性をパズルに関わらない外面のデザインとして分離して語ることがあり、現にキー設定をはじめとしたシステムの不揃いを外面のデザインの欠点として言及したのは前述の通りだが、それはあくまで問題外でのことであり、ことパズルアクションにおいては解答の過程で内面に強く関わることになるため、内外とは分けて語る。

これは今作特有のキャラクター操作の酷さと、前作から続投しているはずの描画が手段として劣化したことの二つにまとめられる。

キャラクター操作の酷さについてだが、物理環境は極端な摩擦やゆるい接続などを主として組み立てられているようで、キャラクターを操作するとそういった特徴を持つ環境に共通する独特な挙動を見せる。

慣れればどんなに重いものでも無理矢理持ち上げられるようになったりなどテクニカルに使えるようになるが、そうであると理解するまでは直感から大きく外れるその不自然でままならない挙動にずっと苛立たせられた。

慣れたとしてもあくまで慣れただけにすぎず、その環境に由来する慣性はパズルとしてきめ細やかに使うには制御が難しく、やはり心穏やかに解くことはできない。

その操作感覚は、Q2 étudeでたとえるなら1手クリアに挑戦していた時のじれったさに近い。今作では掴む能力をキャラクターに制限しているので掴み直しが手間な分余計に面倒で、しかもそれがずっと続くのだからそのプレイ体験が快いものになるわけがなかった。

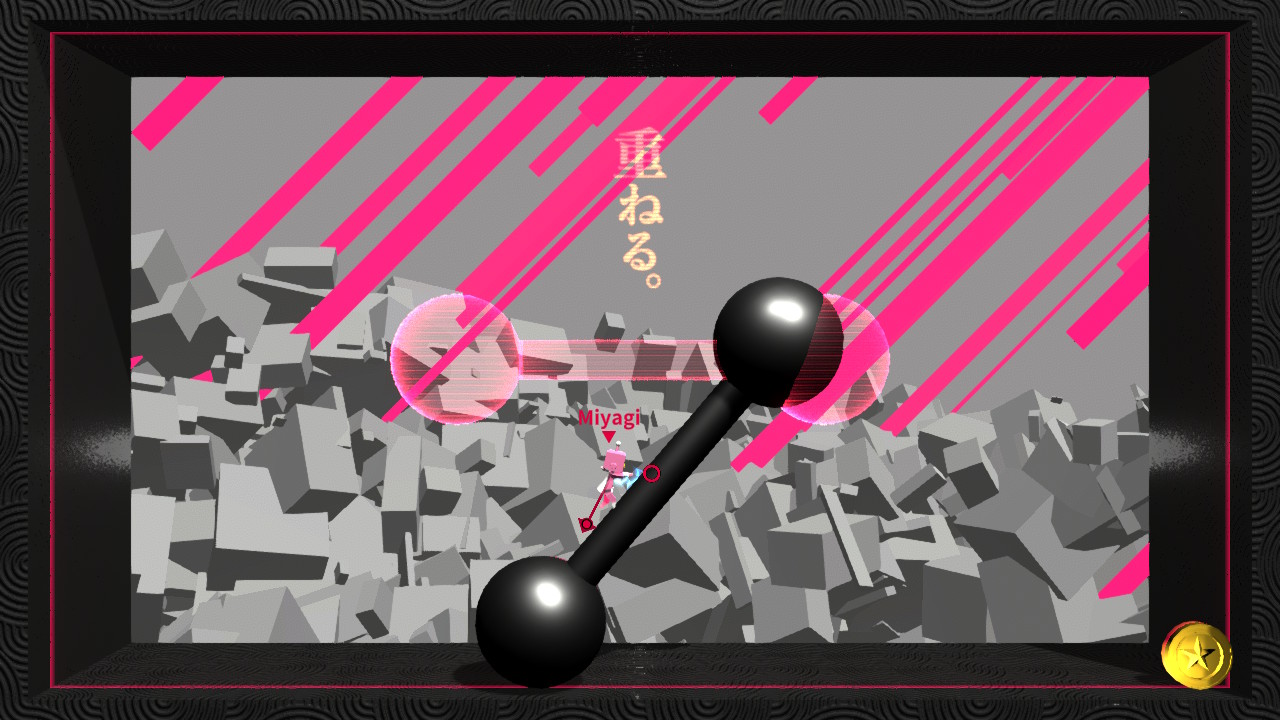

移動の反作用と持ち上げる力で踏んだ物体を浮き上がらせるテクニック。

本来なら怪力が必要なところを凡人でもクリア可能になる。

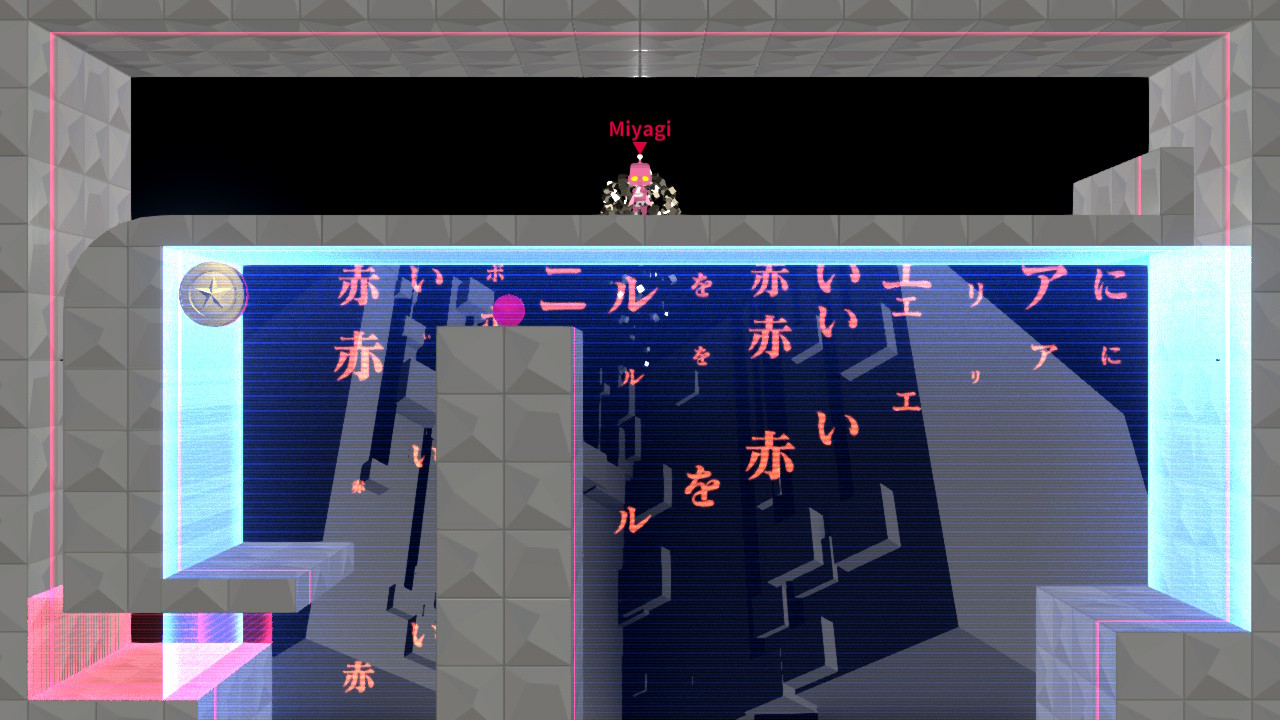

そして手段としての描画の劣化についてだが、今作ではアクションの環境に寄せたためだろうか、シリーズ一物体同士がめり込みやすい。ボールが棒を貫通して浮き上がってくるという光景は3DS版ではよく見た光景だが、棒同士が派手に食い込むような光景を見たのは今作が初めてである。

演出やキャラクターの挙動などもあるせいだろうか、今作はめり込みだけでなく処理落ちもしやすくなってしまっていて、重い物体にボールを挟んで左右に移動させるという単純なこともままならない。

見方によっては悪用が簡単になったと言えるかもしれないが、私としてはシリーズの核は描画であってほしいので、自然な物理的挙動だったものが環境を譲歩したことでテクニックとして利用不可能になるというのは許容しがたいものだった。許容先のアクションの環境が快適ならば多少は諦めもついたが、前述の通りそれに散々苛立たせられたのだからなおさらである。

今作の物理演算を象徴する一枚。

初めて見た時は乾いた笑いが出たのだが、笑えないことに再現はそう難しくない。

最後に内面のデザインについてである。

ここでの内面のデザインとは、ルールによって宣言されるパズルの主題とギミックなどで制限される問題の大枠、そしてそれらを踏まえて作られる解決すべき事柄の枠組の集まり、つまりレベルデザインである。

ざっくりと言えば気づきを与えるパズルであってほしいという願いが打ち砕かれたことへの幻滅だが、詳しく紐解くと概要から細部に至るまで、マヌケが求めていたパズルの構造から外れていたように見える。

概要、つまり大枠から既に存在している欠陥についてだが、これはおそらく人間性に強い権限を持たせたことに由来している。

マヌケは基本的に、パズルアクションには操作キャラクターのアクションや特殊能力、ステージギミック等の物体が互いを縛り、それらが組み合わせ可能な別個の手札として機能することを期待してプレイする。

だが、このパズルでは人間性という形でアクションと能力がまとめて一枚の手札となってしまっている。能力を使えば別のとある能力が使えなくなってしまうなどといった、アクションの一方的な行使を縛り選択を迫る制限は一切ない。問題はことごとく利用すべき人間性を指定する形で組み立てられているので、どの能力を持ち込むかを考えることはあっても、持ち込んだ能力をどう使うかに悩むことはない。

マルチプレイならばともかく、少なくともソロプレイでは手札の組み合わせを考える機会に乏しく、ゆえに真にパズルアクションと呼べるほどの奥深さを持たない。

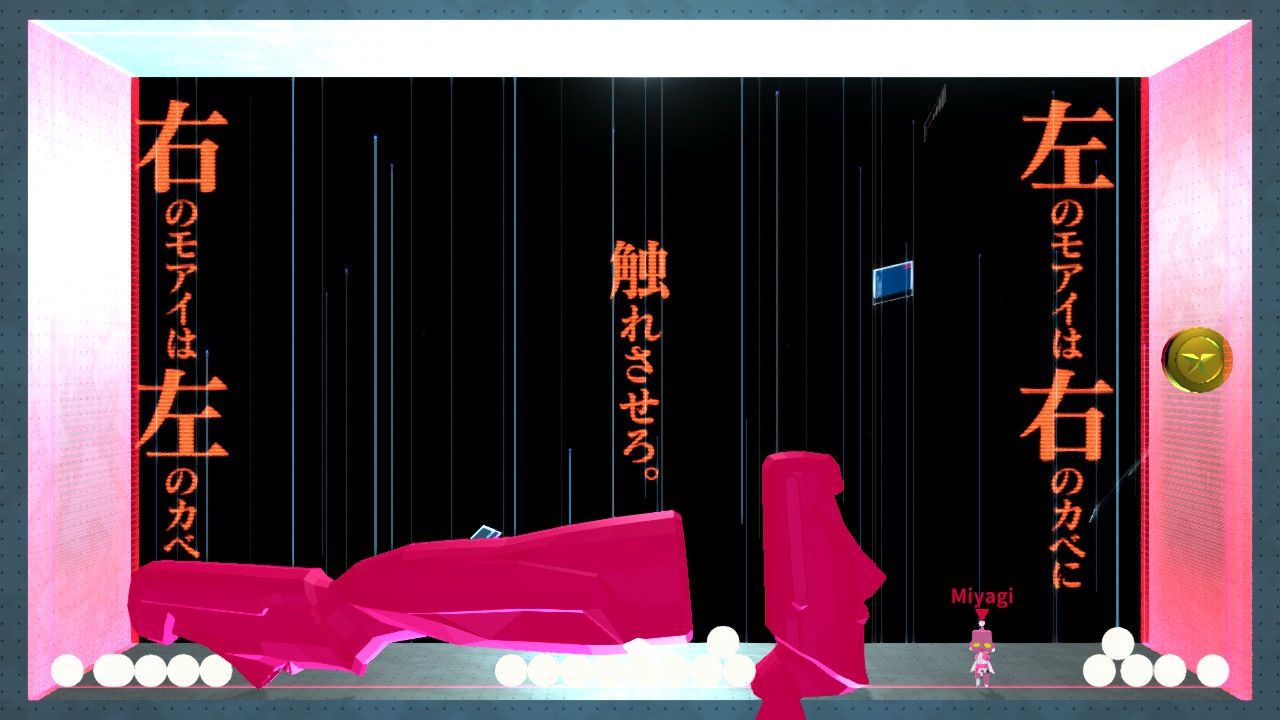

今作が人間性を集め用いて解くものであると暗に示すかのような問題。

凡人縛りで解くと序盤には似つかわしくない難問となる。

細部、つまりレベルデザインの欠陥についてだが、概要からして選択肢が狭まっている中、レベルデザインだけで解決すべき事柄とその解決方法同士の干渉、つまりねじれを作るのは難しいだろう。だがシリーズ作品として見ると、選択肢の幅のなさが構造的な欠陥でだけではなく、レベルデザインによっても生まれてしまっているように見える。

今作の問題は描画禁止エリアの設定と足場の撤去に枠組の設定を依存している傾向があり、それを解決する手段は人間性に頼るか、あるいは足場となる枠を描画する方法として収束する。早い話が解答のアプローチに幅がなく、どの問題でもやるべきことが似通っていて、作業のような単調さが拭えないのだ。

目的の動作を実現するための描画手順がテンプレ的テクニックとして収束してしまうという欠点は前作にも存在していたが、今作では前述の通り枠組のバリエーションに欠けるため、描画のテクニックもまたバリエーションに欠けている。また今作のテクニックはアクションに合わせてか、動的な操作を要するものが目立つ。

無能力の凡人でも8割以上の問題が取得物回収込でのクリアが可能だが、そのほとんどが理知の欠片もないゴリ押しによるものである。解答は総じて凡人が即興で足場を組み立てながら解くか、非凡な人間性に縋って一気に解くかの2択であり、理知的に考えて解く場面はほとんどなかった。

今作における数少ない良問のうちの一つ。

解法を同じくする問題はいくつかあるが、表における原題の存在がいいダミーとなっている。

なぜこうなってしまったのかはおそらく単純で、このゲームの主題がマルチプレイでワーワー楽しむことを最優先にしていたからではないだろうか。

そう考えればパズルとして、パズルアクションとして、そしてシリーズ作品として、雑然とした体裁や体系にも納得がいく。前作までのような煽動的なパズルであることを焦点にしていたならば、ここまで様変わりはしなかっただろう。

あまりの酷さにPrimaryを全問解き終わった段階でもうやめたくて仕方がなかったし、QuinaryのBGMと背景から終わりが近いと感じたのに、Senaryを解き終わって解放された裏面には取得物の残り具合から残りの量が概算できてしまっておまけ程度ではなくまだ倍近く続くのだと悟って嫌な気持ちになった。まだまだ続くのか…

という一言はこっちのセリフだ。

Q2 étudeの改題には懐かしさを感じたものの変わってしまった操作性によって比較にならない苛立ちが募って余計に悲しくなったし、問題集ごとの問題選択画面のBGMをケチったくせに前作HELLの問題選択画面のBGMを流用していてわけがわからなかったし、問題集を解き終わって背景が色づく仕掛けもなくなって寂しくなった。

先述の通り派手に変わった見た目からしてやる前から嫌な予感はしていたものの、まさかここまで酷いとは思わなかった。全問解き終わった時に出たのはただただ溜息だけだった。

Q REMASTEREDでは動的に解くべき問題が目立つことを嘆いたが、今思えば今作に引きずられる形でスタンダードが歪められていたのではないかと思わずにはいられない。無駄に立体的になったキープのカウントやクリア時の演出なんかも今作のグラフィック作成と繋がっていたのではないだろうか。こんな形で答え合わせはしたくなかった……。

マヌケにとって、これは失望のクソゲーである。

最近では惰性によるところが強かったものの、それでも期待を寄せ続けていたのはこのシリーズに触れたきっかけが大きかったからだ。厳選問題集を収録した3DS版という、パズルとしてまとまった作品に触れられたから、そしてその感動を覚えているからこそだったのだが、主題と趣向の変化はもちろんのこと、内外のデザインに潜む欠陥を見咎めることのなかった判断からは、今後のシリーズが明確にパズルから離れることが見て取れる。

挑戦的だが気づきのあるパズルだった前作のような作品はもはや望むべくもないのだろう。

追記

エクストラステージを追加するアップデートが行われていたので、それに関する追記。

完成されたひとまとめの問題集群ではなく、制作途上で出来上がったものから順に切り出しているかのような中途半端な内容なので、問題集が出揃うまで待つべきかとも思ったが、Steam版がこのバージョンをもって正式リリースとしていることから、現段階で一旦追記を残すこととした。

今まで持て余されていたコインの使い道として、エクストラステージの解放という役割が設定された。とはいえ、コインについてマヌケは挑戦課題として取ること自体に意味を見出していたので、使い道なんて別になくてもよかったのだけど。

現在遊べるエクストラステージの問題集はたったの一つだけだが、消費したコインの枚数と問題集欄の空白を鑑みるに、エクストラステージの問題集は他にもいくつか追加されるのだろう。

エクストラステージの構想は最初から存在していたのか、それとも後付けなのか……使い回しのBGMにはどうしても場当たり的な後付けを疑ってしまう。

肝心のエクストラステージについてだが、問題集ごとに特定の人間性縛りで解くというルールになっている。

今作に対する印象がとにかく悪かったマヌケ、エクストラステージの追加と聞いた時はまるで気が乗らなかったのだが、この面白いルールのおかげで一転して期待感を抱いて臨むことができた。

かつて人間性の強大すぎる能力とそれによる解法の幅の狭さに苦言を呈したのは上述の通りだが、このルールでは人間性の固定によってその能力を描画や基本的なアクションと同列の手札へと繰り下げることができるので、思考を要するパズルアクションとして成立させやすくなっている。

ただ、今回題材とした人間性はレベルデザイナーの手に余っただろうか。Extra-01の主役は描画した物体を消せる能力を持つ人間性「消滅」だが、全ての問題でその能力に頼らずとも解けてしまった。中には描画だけで解けてしまうという、エクストラステージどころか今作でやる必要性すら疑わしいものすら存在している始末である。

なぜ消滅を題材としたのか、何を目的として問題を作ったのかわからない。解禁が遅かった人間性の出番を増やすためだろうか?あるいはシリーズのルールを覆す強力な能力に浸らせるためだろうか?

仮に後者であるならば、せめて圧倒的な有用性を示せなければ意味がないだろうに。能力の使用を縛ると難易度が跳ね上がるというレベルデザインならば理解もできたが、少々手間が増えただけで能力がなくとも全く苦労しなかった。

とはいえ、そうなってしまったのも仕方のないこととして理解できる側面もある。

シリーズを通して描いたものは消せないのがルールであり、消えることがあるにしても壁や床の不在で固定ができない、あるいはギミックで一律に消えてしまう等で狙って消すにはその制御が求められた。描いたものの中から選んで消せるというのは、そういった制限を無視できる、いわばチートツールである。

ルールを無視する道具をレベルデザインだけで縛るには難しく、消滅を主役とする構想はそのものに無理がある。

しかも、私は長いシリーズ作品の経験によって、描いたものがその後邪魔にならないように捌く方法を身につけてしまっている。慣れた環境から転換するにはエネルギーが必要なように、積み上がった経験値の分だけそれを覆すハードルは上がっていく。

消滅を主役とした問題を作り慣れてなかったのもあるだろうが、これに関しては突き詰めたとしても難しいだろう。マヌケにはろくな問題が思いつかない。消すことを前提とすると、どうしても消すことが作業と化してしまうように思えるので、どんな枠組を用意したところで悪問にしかならないような気がする。

色々と残念な思いはしたものの、終わった瞬間に覚えたのが物足りなさだったことは少なからず喜ばしく思える。本編のような、つまらなさへの虚脱感と単調さからの解放感ではなかった。

エクストラステージのルールに捨てた期待を取り戻すだけのポテンシャルを感じたのは確かだ。

次の主役は誰になるのだろうか?その人間性は遺憾なく発揮されるのだろうか?いずれ来るであろうアップデートを楽しみに待ちたいと思う。

余談だが、Steam版は秋のアップデートで実績機能が追加されている。上述の通りチュートリアル終了率は気になっていたデータなのでここではそれについて触れる。

後付けなせいか概ね低い数値だが、実績「Q2」を100%とした比率を指標とすれば、チュートリアル終了率はおおよそ80%弱とみなせるだろう。

予想通りわかりやすいと呼べる数値ではなかったが、予想ほど酷くはなく一般的な数値だった。不本意だが、単にマヌケが理解に無駄に時間を要しただけだったのだろう。

マヌケの感覚では85%がわかりやすいチュートリアルのボーダーラインであり、70%を切ると不親切なチュートリアルとして目立ってくる印象である。絶対にやってほしいことを間違いなくやってもらうというのは難しいことなのだ。

こうして比べると、95%を超えるQ REMASTEREDの数値がいかに高いかがわかるだろう。クリアに必要な問題数が少し増えるだけで実績の取得率が一気に減るあたりに導線の悪さがまざまざと表れていて苦笑いしてしまいもするのだが。

また別の余談だが、今回のアップデートで物理演算に改善が入ったように感じられた。リリースノートには軽微な不具合を修正しました

としか記されていないのでマヌケの勘違いの可能性もあるが、貫通や処理落ちに苛立たせられる場面が減りストレスなくプレイできた。今作の物理演算の象徴として挙げたモアイのめり込みも再現が難しくなっている。

あくまで観測しにくくなっただけで大胆な貫通は時として起こり得るし、干渉の挙動の怪しさや処理落ちのしやすさも依然として存在しているのだが、少なくとも派手な演算の狂いの頻度が収まったことは評価したい。

物理演算に改善が入った一方、問題の視認性に関しては相変わらずである。

何が壁で、何が通り道か?

察しろ。

もはやわざとやっているのではないかとすら思えてくる。