泡沫夢幻の一灯を夢見て “W”

癒しを自称するパズルは多い。なぜ皆揃って思考を癒しと結びつけようとするのだろうか?

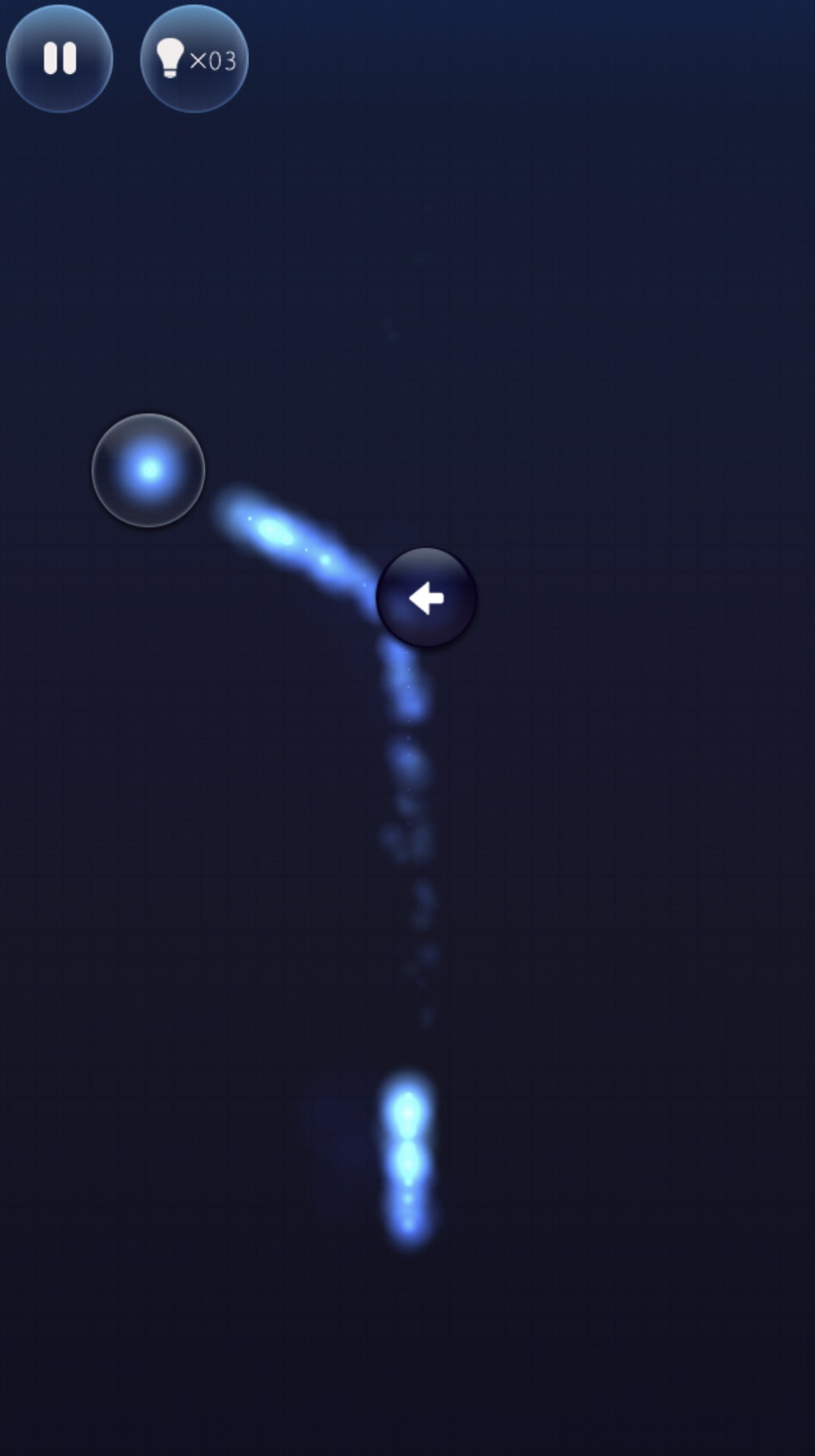

トレーラーが見つからなかったため画像に差し替え。

直線的に放たれ続ける光の粒子に対して、その移動方向を制御するフィールドを動かし、ゴールまで連続で流れ込み続けるように場を作るパズルである。

光の粒子は壁や画面端で反射する他、フィールドは見た目の通り円形に展開されていて、中心に近いほど移動方向を変化させるベクトルも大きくなる。ゴールに流れ込んだ光は時間と共に減衰していくため、一つのゴールを光で満たしてから次のゴールを光で満たすといった方法は使えないので、それぞれのゴールに定期的な流入があるようにしなければならない。

Cybergate Technology製の他作品の傾向からしてこの作品もまた一発勝負を求めるものではないかと身構えてしまうが、この作品に限ってはそれがない。手数評価や回数制限などといった、連続したプレイ経験を阻害するものは存在しない。

だからといってこのパズルが面白いかといえばそうではなかった。

互いにねじれ合った要素が何もないので、考える必要もないほど簡単に解けてしまう。光同士は干渉しないし、反射の回数にも制限はないし、光が減衰するまでの距離にも時間にも余裕がある。考えるべきことがあまりにも少なすぎるため、パズルと呼ぶのも憚られるほどだ。

さらに言えば、操作できるフィールドの数が限られているということは、いくらスタートとゴールが離れていようが少ないフィールドで済むような都合のいい場所があるということである。そのポイントを探させる作りにはCybergate Technology製ゲーム特有の一発勝負信仰が透けて見えるようである。

全30問と非常に薄いボリュームだが、この内容ならば問題数を増やしたところで水増しにしかならなかっただろうからそうなるよりかは潔い。

このパズルが癒しを自称するのは一発勝負ではないから?プレイ体験を遮るものがないから?それっぽい見た目をしているから?それっぽい音楽をかけているから?

それらはたとえ癒しになったとしても、癒しパズルを名乗れるような箔にはなっていなかった。