快刀乱麻の一閃を夢見て “R”

似たルールで別のパズルになるからくり。設計思想がパズルに及ぼす影響とは?

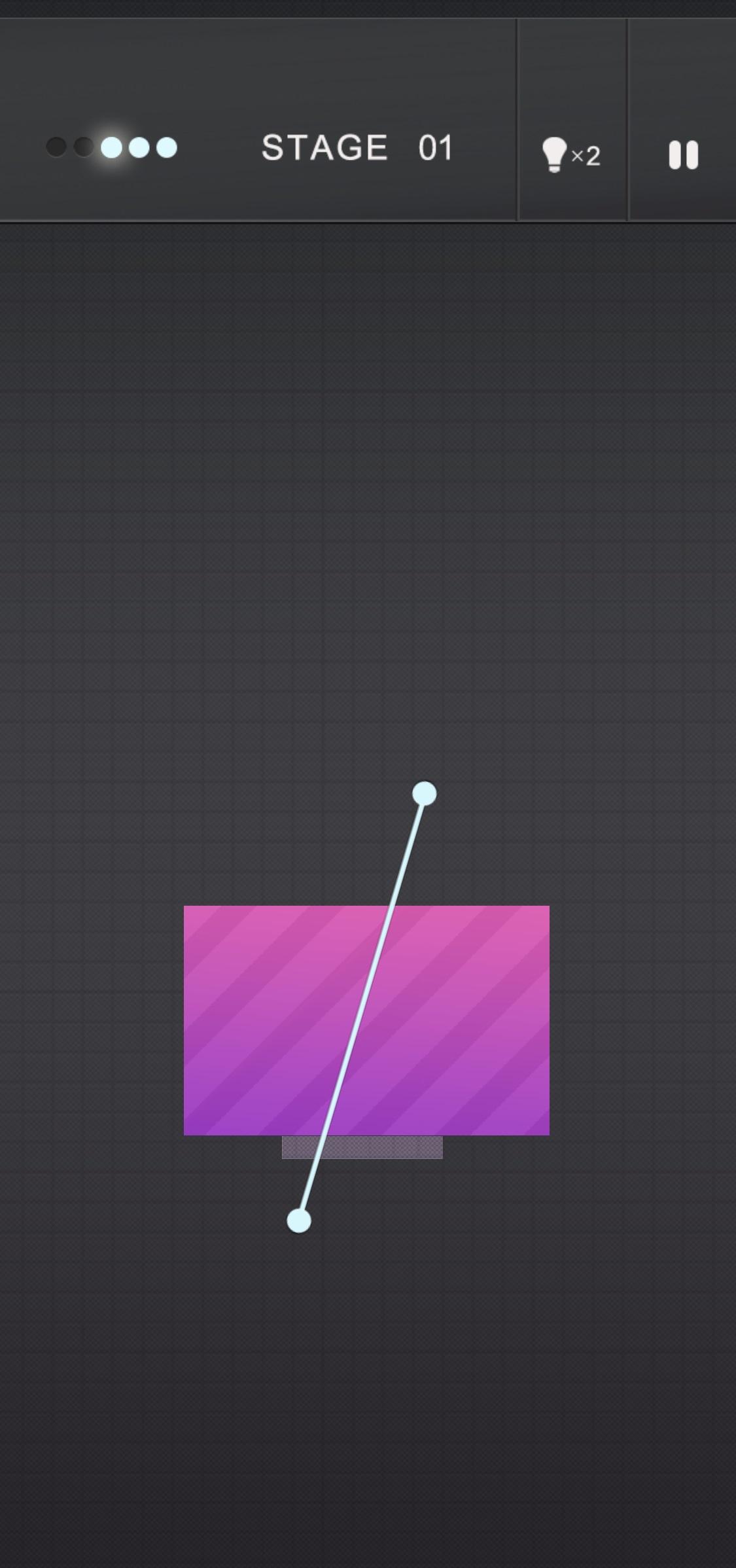

トレーラーが見つからなかったため画像に差し替え。

規定手数以内に紫色および赤色のブロックを8割以上画面外に出せばクリアとなるパズル。ブロックは足場の上に釣り合いの取れた状態で置かれていて、この均衡を切断によって崩していく。

切り方は一直線による切断だけであり、紫色は切断可能、赤色は切断不可能なブロックとなっていて、他にもクリア条件には関係ない切断可能なブロックが存在していて、これらの物理的な干渉を考えて切り方を選んでいくことになる。

全てのブロックを排出した場合はその場でクリア扱いとなり、残った手数に応じて評価が上がっていく。2手以上で三つ星、1手で二つ星である。

一見困難な盤面から物理的性質を利用して一気に崩す内容はまさに物理演算パズルと呼ぶべきゲームではあるのだが、このパズルはパズルと呼べるほど考えさせる作りはしていない。

ほとんどの問題で1手クリアが可能で、しかもそれらの大半は偶然を待つような解法となっている。その内容は雑に一発切ってみた結果から逆算して作ったのではないかと疑わずにはいられない。

手数の猶予がある問題であってもそれらは単に別々に分かれたセクションを順番に処理させるだけのものしかなく、数手かけて一気に落とすための仕掛けを作らせるような問題は一切ない。

このような枠組となっているのはRというパズルのレベルデザインの根幹というより、Cybergate Technology製の物理パズルシリーズに共通して設定されているであろう一発勝負というテーマに基づいた結果のように見える。

それを面白がる価値観が制作者達の間で根付いているのか、広告数を稼ぐためか、はたまたパズルを根本的に誤解しているか。他の作品を見るにどの要素もそれなりにあるだろうと思えて仕方がないのが悲しいところである。

ちなみに、切断を手段としたパズルは “Super Sharp” をプレイ済みだったので既視感を覚えて仕方がなかったのだが、リリース日はSuper Sharpが2015年10月に対してRは2015年5月のためこちらのほうが先行作品である。

とはいえ、レベルデザインの枠組が全く違うので1Buttonが影響を受けたとは到底思えないが。

他作品の影響を受けて作られた可能性があるとすれば、それはRのほうだろう。大ヒットした物理演算パズル “Q” のリリース日が2015年1月なので、その影響を全く受けなかったようには見えない。

出来はやはり同様に比べるまでもないのだが、一発勝負を求めている点においてはQも一手クリアを特別視しているきらいがあるので、実は共通点がないわけでもない。

Qは手段と問題の作りで独自性と解法の幅を広げる猶予があり、プレイヤーに手数を与えながら解決を投げるという作りにした結果ユニークなゲームとして大成しただけであり、パズルとしては結構な数の悪問も存在している。根本的な設計思想に関しては案外似ているのかもしれない。